Ob Leibniz-Preis, ERC-Grants, Promotionspreise oder beratende Tätigkeiten in wichtigen (Entscheidungs-)Gremien: Jedes Jahr gelingt es zahlreichen Forschenden der Universität Stuttgart, sich im Wettbewerb um Expertise, Fördermittel und Ansehen erfolgreich zu behaupten. Die Auszeichnungen honorieren herausragende, oft besonders kreative Forschungsleistungen und nehmen in der deutschen wie auch in der internationalen Wissenschaftslandschaft einen besonderen Stellenwert ein. Die ausgezeichneten Persönlichkeiten stellen wir Ihnen auf dieser Seite vor.

Forschungs-Preise: Bewerben Sie sich!

Sie forschen an der Universität Stuttgart? Wie können Sie als Doktorand*in, Post-Doc oder (Junior-)Professor*in für Ihre Forschung ausgezeichnet werden? Finden Sie den richtigen Forschungs-Preis für sich und bewerben Sie sich.

Gottfried Wilhelm Leibniz-Preisträger*innen

-

Der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschft (DFG) ist der wichtigste Forschungsförderpreis in Deutschland und wird oft als der „Deutsche Nobelpreis“ beschrieben. Die Auszeichnung ist mit bis zu 2,5 Millionen Euro dotiert und erfolgt nur auf Vorschlag Dritter. Seit 2000 wurden an der Universität Stuttgart fünf Preisträger*innen mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet.

Alexander von Humboldt-Professur

Die Alexander von Humboldt-Professur der Alexander von Humboldt-Stiftung ist der höchstdotierte internationale Forschungspreis Deutschlands, mit dem international führende und bislang im Ausland tätige Wissenschaftler*innen ausgezeichnet werden. Sie eröffnet deutschen Universitäten die Chance, internationale Spitzenforscher*innen an ihre Institutionen zu holen, international konkurrenzfähige Rahmenbedingungen zu bieten und ihr Profil im weltweiten Wettbewerb zu schärfen.

Laufende ERC-Grants

Der Europäische Forschungsrat (European Research Council, ERC) fördert bahnbrechende und visionäre Forschung und richtet sich an exzellente Forschende in verschiedenen Karrierestufen. ERC-Grants haben sich als ein Markenzeichen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Hochschule etabliert. Der ERC gliedert sich in folgende Förderlinien: ERC Starting Grants, ERC Consolidator Grants, ERC Advanced Grants, ERC Synergy Grants und ERC Proof of Concept.

Weitere hohe Auszeichnungen

*Nicht mehr an der Universität Stuttgart tätig.

Auszeichnungen der vergangenen Jahre im Überblick

| Person | Preis / Auszeichnung | Jahr | (Verleihende) Institution | Weitere Informationen |

|---|---|---|---|---|

| Laura Na Liu | ERC Advanced Grant | 2025-2030 | Europäischer Forschungsrat | |

| Blazej Grabowski | ERC Advanced Grant | 2025-2030 | Europäischer Forschungsrat | |

| Dr. Johannes Rittmann | Science Award | 2025 | Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP) | |

| Carolin Brenner | Südwestmetall-Förderpreis | 2025 | Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. (Südwestmetall) | |

| Sibylle Baumbach | ERC Advanced Grant | 2024–2029 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Stefan Weber | ERC Consolidator Grant | 2024–2029 | Europäischer Forschungsrat | |

| Michael Pradel | ERC Proof Concept Grant | 2024–2026 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Achim Menges | Max Planck Fellow | 2024-2029 | Max-Planck-Institut | |

| Steffen Staab | ACM Fellow | 2024 | Association for Computing Machinery (ACM) | |

| Jan Knippers | Aufnahme in die Akademie der Künste, Berlin | 2024 | Akademie der Künste, Berlin | |

| Silke Wieprecht | Bayerischen Staatsmedaille | 2024 | Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | |

| Julian Berberich, Julian Karst, Viktor Zaverkin | Bürkert Universitätspreis | 2024 | Stiftung Universität Stuttgart, gefördert durch die Christian Bürkert Stiftung gGmbH | |

| Joris van Slageren | Henriette Herz-Scout | 2024 | Alexander von Humboldt-Stiftung | |

| Andreas Bulling | Henriette-Herz-Scout | 2024 | Alexander von Humboldt-Stiftung | |

| Sofina Dembruk | Prix Germaine de Staël | 2024 | Frankoromanistikverband und französische Botschaft in Deutschland | |

| Christian Hölzl | Quantum Future Award 2024 (Platz 2, Kategorie Promotion) | 2024 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | |

| Harald Giessen | Robert-Wichard-Pohl-Preis | 2024 | Deutsche Physikalische Gesellschaft | |

| Hans Kamp | Rolf-Schock-Preis | 2024 | Royal Swedish Academy of Sciences | |

| Michael Saliba | Stuart R. Wenham Young Professional Award | 2024 | Photovoltaic Specialists Conference | |

| Kathrin Pollmann | Südwestmetall-Förderpreis | 2024 | Arbeitgeberverband Südwestmetall | |

| Jörn Birkmann | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis | 2024 | Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (BAUM) e.V. | |

| Sara Kleindienst | ERC Starting Grant | 2023–2028 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Katharina Hölzle | Technologiebeauftragte des Landes | 2023–2026 | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | |

| Tim Langen | ERC Proof of Concept | 2023–2025 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Deven Estes | Fulbright-Cottrell Award | 2023–2025 | Deutsch-Amerikanische Fulbright Kommission | |

| Giulia Becatti | Marie Sklodowska-Curie-Postdoktorandenstipendium | 2023–2025 | Europäische Kommission | |

| Michael Pradel | ACM SIGSOFT Distinguished Artifact | 2023 | ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA) | |

| Michael Pradel | ACM SIGSOFT Distinguished Paper | 2023 | ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA) | |

| Dieter Schmalstieg | Alexander von Humboldt-Professur | 2023 | Alexander von Humboldt Stiftung | |

| Franziska Hild | Amelia Earhart Fellowship Award | 2023 | Zonta International | |

| Maren Scheel | Bertha-Benz-Preis | 2023 | Daimler und Benz Stiftung | |

| Hans-Christian Möhring | Best Paper Award | 2023 | International Journal of Automation Technology (IJAT) | |

| Svenja Stiber | Dissertationspreis der Boysen-Stiftung | 2023 | Friedrich und Elisabeth Boysen-Stiftung | |

| Steffen Staab | Fellow der Asia-Pacific AI Association (AAIA) | 2023 | AAIA | |

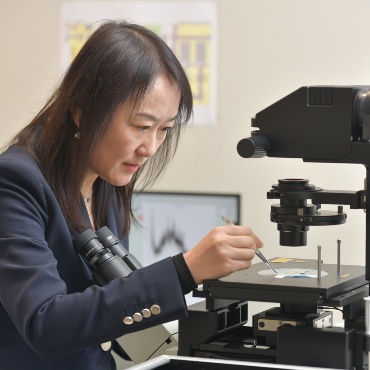

| Laura Na Liu | Fellow of the American Physical Society | 2023 | American Physical Society | |

| Laura Na Liu | Fellow of the Royal Society of Chemistry (RSC) | 2023 | Royal Society of Chemistry | |

| Jennifer Oevermann | Förderpreis der Stauferstiftung | 2023 | Stauferstiftung | |

| Michael Saliba, Antonio Abate, Steve Albrecht und Eva Unger | Helmholtz High Impact Award | 2023 | Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft | |

| Michael Saliba | Kavli-Stiftung | 2023 | MRS Fall Meeting | |

| Martin Dressel | Kenneth J Button Prize | 2023 | International Society of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves | |

| Achim Menges | Leibniz-Preis | 2023 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Michael Saliba | Rising Star Award | 2023 | Materials Today | |

| Tilman Pfau | Senior BEC Award | 2023 | TOPTICA Photonics AG | |

| Martin Werz | Südwestmetall-Förderpreis | 2023 | Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. (Südwestmetall) | |

| Maren Scheel | Südwestmetall-Förderpreis | 2023 | Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. (Südwestmetall) | |

| Ralf Küsters | Test-of-Time Award | 2023 | ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science | |

| Amrei Bahr | Top 40 unter 40 | 2023 | Wirtschaftsmagazin Capital | |

| Thomas Bauernhansl | UNIPRENEURS-Preis | 2023 | Initiative UNIPRENEURS | |

| Markus Grözing, Jakob Finkbeiner, Raphael Nägele | Zukunftspreis | 2023 | Private Stiftung Ewald Marquardt | |

| André Bächtiger | ERC Advanced Grant | 2022–2027 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Oliver Röhrle | ERC Advanced Grant | 2022–2027 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Michael Saliba | ERC Starting Grant | 2022–2027 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Mathias Scheurer | ERC Starting Grant | 2022–2027 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Steffen Staab | Wissenschaftliches Mitglied des Ausschusses für wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme | 2022–2025 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Inmaculada Aleixos Borrás | Marie Sklodowska-Curie-Postdoktorandenstipendium | 2022–2024 | Europäische Kommission | |

| Markus Friedrich | Vorsitz Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminister für Digitales und Verkehr | 2022–2023 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |

| Dr. Stephan Lang | 3. Platz Otto F. Scharr-Preis für Energietechnik | 2022 | Otto F. Scharr-Stiftung | |

| Michael Pradel | ACM Distinguished Member | 2022 | Association for Computing Machinery (ACM) | |

| Michael Pradel | ACM SIGSOFT Distinguished Paper | 2022 | ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA) | |

| Maren Scheel | Amelia Earhart Fellowship Award | 2022 | Zonta International | |

| Christian Karczewski | Best Paper Award | 2022 | The 16th international conference on heat transfer, fluid mechanics and thermodynamics (hefat) and editorial board of applied thermal engineering (ate) | |

| Frank Wendel | Best Paper Award | 2022 | IEA DHC | |

| Yuanchen Wang | Best Presentation Award | 2022 | YRSB22 iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building | |

| Amrei Bahr | Communicator-Preis | 2022 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Stefan Wagner | Distinguished Contributor | 2022 | IEEE Computer Society Distinguished Contributor Recognition Program | |

| Frank Allgöwer | Reinhart Koselleck-Projekt | 2022 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Andrew Clark | Walter-Flemming-Preis | 2022 | Deutsche Gesellschaft für Zellbiologie (DGZ) | |

| Audrey Dobbins | iER-Preis - Kategorie Dissertationen - 1. Platz | 2022 | Gesellschaft für intelligente Energie- und Ressourcennutzung e.V. | |

| Nils Seckinger | iER-Preis - Kategorie Dissertationen - 2. Platz | 2022 | Gesellschaft für intelligente Energie- und Ressourcennutzung e.V. | |

| Dimitrij Chudinzow | iER-Preis - Kategorie Dissertationen - Sonderpreis | 2022 | Gesellschaft für intelligente Energie- und Ressourcennutzung e.V. | |

| Tim Langen |

ERC Starting Grant ERC Proof of Concept |

2021–2026 2023–2025 |

Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Tilman Pfau | ERC Advanced Grant | 2021–2026 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Blazej Grabowski | ERC Consolidator Grant | 2021–2025 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Marcel Pfeiffer | ERC Starting Grant | 2021–2025 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Arijit Singha Hazari | Marie Sklodowska-Curie-Postdoktorandenstipendium | 2021–2023 | Europäische Kommission | |

| Jibesh Patra & Michael Pradel | ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award | 2021 | ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE) | |

| Katharina Heck | AQUA-Studienpreis | 2021 | Stiftung AQUA | |

| Amin Ebrahim Bakhshipour | AQUA-Studienpreis | 2021 | Stiftung AQUA | |

| Jan-Philipp Günther | Agnes-Pockels-Promotionspreis | 2021 | DBG Deutsche Bunsen-Gesellschaft für physikalische Chemie e.V. | |

| Zuardin Akbar & Thomas Wortmann | City Learn Challenge | 2021 | ||

| Hanaa Dahy | Focus Open 2021 Silver, Internationaler Designpreis BW für Bioprofile | 2021 | Design Center Baden-Württemberg | |

| Harald Giessen & Alois Herkommer & Simon Thiele | Gips-Schüle Forschungspreis | 2021 | Gips-Schüle Stiftung | |

| Prashanth Srinivasan | Humboldt-Stipendium | 2021 | Alexander von Humboldt-Stiftung | |

| Sebastian Brandhofer & Daniel Bhatti & Jelena Mackeprang | IBM Quantum Open Science Prize | 2021 | IBM | |

| Piotr Baszynski | IntCDC "Blue Sky" Project Grant | 2021 | Excellenzcluster IntCDC/ Universität Stuttgart | |

| Carsten Ellwein | IntCDC Best Publication Award 2021 | 2021 | Excellenzcluster IntCDC/ Universität Stuttgart | |

| Larissa Born | Manfred Hirschvogel Preis | 2021 | Frank Hirschvogel Stiftung | |

| Johanna Bruckner | Margarete-von-Wrangell Habilitationsstipendium | 2021 | Landesregierung Baden-Württemberg | |

| Achim Menges, Jan Knippers & Teams & Students ITECH | MaterialPREIS2021 | 2021 | raumprobe OHG | |

| Achim Menges, Jan Knippers | MaterialPREIS2021 | 2021 | raumprobe OHG | |

| Lena Lambers, Tim Ricken | Posterpreis | 2021 | 23. Chirurgische Forschungstage (CFT) in Leipzig | |

| Biprajit Sarkar | Preis der Indian Chemical Society | 2021 | Indian Chemical Society | |

| Frank Wendel | Rafael Bointner Award | 2021 | IEWT / TU Wien | |

| Andrea Thom | Runner up prize for Best Presentation by Junior Female Researchers | 2021 | Female Researchers Chapter (FRC) of the International Association for Computational Mechanics (IACM) | |

| Stefan Manuel Schaut | Südwestmetall-Förderpreis | 2021 | Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. (Südwestmetall) | |

| Hanaa Dahy | Tamayouz Award for Women in Architecture and Construction | 2021 | Tamayouz Excellence Award | |

| Erik Stehle | fib PhD Symposium Award | 2021 | International Federation for Structural Concrete (fib) | |

| Jörn Birkmann | ERC Synergy Grant | 2020–2027 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Thomas Ertl | Wissenschaftliches Mitglied des Auswahlausschusses für den Heinz Maier-Leibnitz-Preis | 2020–2026 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Michael Pradel |

ERC Starting Grant ERC Proof of Concept |

2020–2025 2024–2026 |

Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Hans Christian Möhring | Wissenschaftliches Mitglied des Bewilligungsausschusses für die Sonderforschungsbereiche | 2020–2025 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Hans Christian Möhring | Wissenschaftliches Mitglied des Senatsauschusses für die Sonderforschungsbereiche | 2020–2025 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Manfred Bischoff | Mitglied des Fachkollegiums Bauwesen und Architektur, Angewandte Mechanik, Statik und Dynamik | 2020–2024 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Alexander Verl | Mitglied des Fachkollegiums Produktionstechnik, Produktionsautomatisierung | 2020–2024 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Michael Buchmeiser | Mitglied im Senatsausschuss der DFG Graduiertenkollegs | 2020–2024 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Michael R. Buchmeiser | Wissenschaftliches Mitglied des Bewilligungsausschusses für die Graduiertenkollegs | 2020–2024 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Majid Hassanizadeh | ERC Proof of Concept | 2020–2022 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Li Zhang | IntCDC Best Publication Award 2020/2021 | 2020/ 2021 | Excellenzcluster IntCDC/ Universität Stuttgart | |

| Rainer Helmig | AGU Fellow 2020 | 2020 | American Geophysical Union | |

| Martina Baggio, Ariane Exle, Karin Schlottke | Amelia Earhart Preis | 2020 | Zonta International | |

| Marvin Muñoz Barón, Marvin Wyrich, Prof. Stefan Wagner | Best Full Paper Award | 2020 | The 14th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement | |

| Jinghua Yu, Stefan Wagner, Feng Luo | Best Paper Award | 2020 | EAI International Conference on Cognitive Computing and Cyber Physical Systems | |

| Tiffany Cheng & Achim Menges | Best Poster Prize | 2020 | Baden-Württemberg Stiftung | |

| Elias Klemm | DECHEMA-Medaille | 2020 | DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. | |

| Achim Menges & Team, Jan Knippers & Team | DigitalFUTURES World Award | 2020 | DigitalFUTURES Konferenz- und Workshop-Komitee an der Tongjii University | |

| Jannik Haas | Dissertationspreis der Boysen-Stiftung | 2020 | Friedrich und Elisabeth Boysen-Stiftung | |

| Tobias Willmann | EFB-Projektpreis | 2020 | Europäische Forschungsgesellschaft für Blechbearbeitung e.V | |

| Hans-Joachim Wunderlich | ETS Distinguished Service Award | 2020 | IEEE European Test Symposium | |

| Nina Engelhardt, Serena Gambarelli, Linus Stegbauer | Eliteprogramm für Postdoktorand*innen | 2020 | Baden-Württemberg Stiftung | |

| Ferran Giones, Alexander Brem | Emerald Literati Award | 2020 | Emerald Publishing | |

| Hidenori Takagi | Eugen und Ilse Seibold-Preis | 2020 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Jörg Wrachtrup | Europhysics Prize Award | 2020 | Europäische Physikalische Gesellschaft | |

| Simone Rehm | Fellow der Gesellschaft für Informatik | 2020 | Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) | |

| Manuel Clauss | Forschungspreis des Arbeitskreis Kohlenstoff (AKK) | 2020 | Deutsche Keramische Gesellschaft (DKG) e.V. | |

| Clarissa Dietrich | Glenn H. Brown Preis | 2020 | International Liquid Crystal Society (ILCS) | |

| Achim Menges, Oliver Bucklin, Oliver Krieg | Green Concept Award | 2020 | Green Future Club | |

| Achim Menges & Team, Jan Knippers & Team | HolzbauPlus Preis 2020 | 2020 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | |

| Ingo Hartenbach | Lehrepreis | 2020 | Universität Stuttgart | |

| Wolfgang Nowak | Lehrpreis | 2020 | Fakultät 2 | |

| Tiffany Cheng, Dylan Wood, Xiang Wang, Philip Yuan, Achim Menges | Living Machines 2020: 1st Best Paper Award | 2020 | Living Machines Conference | |

| Tanja Blascheck | Margarete-von-Wrangell Habilitationsstipendium | 2020 | Landesregierung Baden-Württemberg | |

| Bernhard Hauer | Reinhart Koselleck-Projekt | 2020 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Martin Dazer | Südwestmetall-Förderpreis | 2020 | Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. (Südwestmetall) | |

| Jan Meisner | Wilhelm-Ostwald-Nachwuchspreis | 2020 | Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. (GDCh) | |

| Roman Flatau | iER-Preis - Kategorie Dissertationen - 1. Platz | 2020 | Gesellschaft für intelligente Energie- und Ressourcennutzung e.V. | |

| Christian Senger, Johannes Nöldeke | stuvus-Sonderpreis für exzellente Lehre | 2020 | stuvus | |

| Andreas Bulling | ERC Starting Grant | 2019–2024 | Europäischer Forschungsrat (ERC) | |

| Mohammad Tourian, Nico Sneeuw, J.T. Reager | Publikationspreis | 2019/ 2020 | Universität Stuttgart | |

| Thomas Ertl | IEEE Visualization Career Award | 2019 | IEEE Technical Committee on Visualization and Graphics (VGTC) | |

| Tim Langen | Rudolf-Kaiser-Preis | 2019 | Rudolf-Kaiser-Stiftung | |

| Laura Na Liu | Rudolf-Kaiser-Preis | 2018 | Rudolf-Kaiser-Stiftung | |

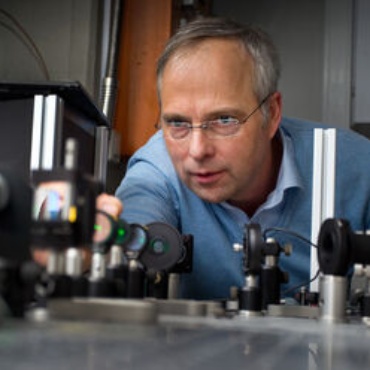

| Jörg Wrachtrup | Carl-Zeiss-Forschungspreis | 2016 | ZEISS | |

| Artemis Alexiadou* | Leibniz-Preis | 2014 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Hidenori Takagi | Alexander von Humboldt-Professur | 2013 | Alexander von Humboldt Stiftung | |

| Jörg Wrachtrup | Leibniz-Preis | 2012 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Frank Allgöwer | Leibniz-Preis | 2004 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Hans-Joachim Werner* | Leibniz-Preis | 2000 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | |

| Klaus von Klitzing* | Nobelpreis für Physik | 1985 | Nobelstiftung |

Exzellente Voraussetzungen für Forschung, Studium und Kooperationen

Das könnte Sie auch interessieren

[Fotos: ICD/ITKE/Universität Stuttgart, HyEnD / Universität Stuttgart]

Kontakt

Manfred Bischoff

Prof. Dr.Prorektor für Forschung und nachhaltige Entwicklung

Nicole Bach

Forschungsreferentin