Unser Energiesparziel

Als große Universität, die einerseits einen besonders hohen Energieverbrauch hat, und andererseits an den Fragen der Zukunft und Zukunftsfähigkeit arbeitet, möchten und müssen wir unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Dies hat zudem den wichtigen Effekt, den angespannten Haushalt der Universität zu entlasten. Unsere Energiepreise für das Jahr 2023 wurden bereits im Hochpreisjahr 2022 festgelegt und haben enorme zusätzliche Energiekosten zur Folge. Zwar hat das Land inzwischen zugesagt, den Universitäten 80 Prozent dieser Mehrkosten zu erstatten, doch weiterhin geht es um Millionenbeträge, die den angespannten Haushalt der Universität stark belasten und an anderer Stelle fehlen.

Den landespolitischen Vorgaben folgend, ist es das Ziel der Universität Stuttgart, in einem ersten großen Schritt im Jahr 2023 so weit als möglich Energie (Wärme und Strom) im Umfang von 20 Prozent im Vergleich zu unserem Verbrauch im Jahr 2021 einzusparen.

Wie wollen wir unser Einsparziel erreichen?

Durch gezielte Maßnahmen der Energieeinsparung trägt die Universität Stuttgart zum Klimaschutz bei und senkt Kosten. Dies lässt sich nur zum Teil zentral umsetzen, etwa mit mittel- und langfristigen gebäudetechnischen Maßnahmen. Spürbare Einsparungen erzielen wir nur, wenn jede*r einen Beitrag leistet und wir gemeinsam Energie sparen. Die Universität setzt dazu auf die Bereitschaft und Unterstützung ihrer Angehörigen und schafft dafür die Grundlage.

Weitere Energiesparmaßnahmen

Die Universität Stuttgart hat bereits Maßnahmen zur Energieeinsparung in folgenden Bereichen getroffen und strebt weitere Schritte an:

- Sanierung und Modernisierung von technischen Anlagen und Gebäuden

- Reduzierung des Verbrauches durch Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer

- Optimierung von Auslastungen, Steuerungen und Verteilung

Wir informieren Sie an dieser Stelle laufend über aktuelle Entwicklungen.

In Umsetzung

- Die Universität setzt im Winter 2023/2024 die Vorgaben der ausgelaufenen Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen, insbesondere die dort genannten Höchsttemperaturen in Räumen, freiwillig weiterhin um.

- Schulung von dezentralen Energiebeauftragten für alle Gebäude und Institute am Campus Vaihingen und Stadtmitte. Stand: Energiebeauftragte fast aller Gebäude und Bereiche geschult; Termine für Zusatz-Schulungen im ersten Quartal 2024. Energiebeauftragte*n melden

- Tausch alter Heizkörperventile durch klassische bzw. smarte Thermostate in Zusammenarbeit mit dem UBA. Stand: Erfassung der benötigten Thermostate am Pfaffenwaldring 7 abgeschlossen, Material bestellt. Ziel: Austausch Herbst 2023.

- Tausch defekter T5/T8 Leuchten durch LED Leuchten, Ausrüstung von LED Leuchten mit Bewegungsmeldern in WCs, in Stadtmitte bereits in einigen Bereichen LED mit Präsenzsteuerung und Helligkeitssensoren.

Geplant

- Nachrüstung fehlender bzw. Instandsetzung bestehender Wärmeübergabestellen am Campus Vaihingen (u.a. Pfaffenwaldring 4) zur optimierten Regelung der Heizkreisläufe in den Gebäuden.

- Campusweite dezentrale Maßnahmen wie Optimierung von Verbräuchen mit Unterstützung der Energiebeauftragten, z.B. durch Stilllegung von nicht genutzten Elektrogeräten, Einbau von Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren, etc.

- Prüfung des Austausches von Warmwasser-Pumpen an allen Gebäuden am Campus Vaihingen.

- Verschiedene Maßnahmen zur Nutzer-Sensibilisierung.

- Optimierung von Computer Nutzungszeiten.

- Anschaffung einer neuen Energiemanagementsoftware.

- Abdichtung von alten Fenstern.

- Neues Energiesparcontracting über Vermögen und Bau initiiert. Ausschreibung ist veröffentlicht.

Erfolgt

Energiesparwochen über den Jahreswechsel 2023/24

- Die Universitätsgebäude blieben bis auf wenige Ausnahmen (Lernräume) in den vier Energiesparwochen nach Weihnachten (23. Dezember 2023 bis 21. Januar 2024) geschlossen und nur mit Schlüssel und ECUS begehbar. Große energieintensive Hörsäle und Versucheinrichtungen wurden über die gesamte Dauer der vier Energiesparwochen geschlossen und nicht genutzt.

- Die Arbeit in Forschung, Lehre, Verwaltung und Technik wurde so organisiert, dass eine Anwesenheit in den Gebäuden nicht notwendig war und dadurch weniger Strom und Wärme verbraucht wurde. Die Dienstvereinbarung zu den Energiesparmaßnahmen (intern aufrufbar) schaffte hierfür die Grundlage und ermöglichte in diesem Zeitraum die Erweiterung des ortsunabhängigen Arbeitens und die Online-Lehre.

Energiesparcontracting mit Einsparung von ca. 140.000 Euro jährlich seit 2019 Campus Vaihingen

- Sporthalle Allmandring mit neuer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung,

- LED-Beleuchtungen u.a. in Sporthalle, Pfaffenwaldring 4G, 6 und 10,

- Optimierung Lüftungsanlagen „Simtech 1+2“

- sowie viele weitere geringinvestive Maßnahmen.

Energiesparcontracting mit Einsparung von ca. 420.000 Euro jährlich seit 2015 Campus Stadtmitte

- Wärmerückgewinnung für Lüftungsanlagen KII Tiefenhörsaal, Azenberg 12 und 16, und Holzgarten 15

- neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der Bibliothek „Stadtgarten“

- Neue Kältemaschine im KII, Wärmeverglasung im EG des KII

- LED Leuchtmittel für alle Gebäude (Azenberg, Holzgarten, Kepler und Seidenstr.)

- Erneuerung aller DDC-Steuerungen

Sie haben Fragen?

Wie funktionieren die Energieversorgung und die Reduzierung des Verbrauchs an unserer Universität überhaupt? Antworten und mehr Informationen finden Sie in unseren FAQ.

Unterstützen Sie beim Energiesparen

- Smarte Heizkörpersteuerung

Smarte Heizkörper sind eine Maßnahme von vielen, um den Energieverbrauch an der Universität zu senken. - Energiespartipps für den Universitätsalltag

Lüften, Bildschirme ausschalten und Büromöbel umstellen: Mit diesen Tipps sparen wir gemeinsam Energie. - Nachhaltig forschen: Tipps für einen umweltbewussten Wissenschaftsbetrieb

Die Promovierendenvertretung DoKUS hat ein Informationsblatt zum energiesparsamen und nachhaltigen Forschen erstellt.

Wenn Sie eine Störung oder defekte Leuchtmittel oder Thermostate feststellen, melden Sie uns die Störung bitte über das Störmeldeformular. Oder lassen Sie sich zum/zur Energiebeauftragen schulen.

- Energiebeauftragte*r werden

Helfen Sie bei der Umsetzung der Energieeinsparung an Ihrer Einrichtung - Störungsmeldung

Anzeigen von Mängeln

Zahlen und Daten

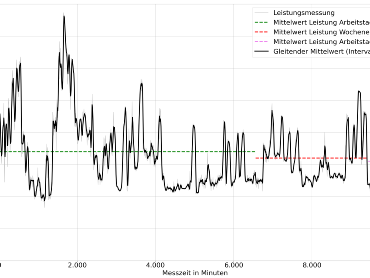

Wie viel Wärme und Strom hat die Universität Stuttgart bisher eingespart? Die Grafiken zeigen den Verbrauch 2023 im Vergleich zu 2021. Der anspruchsvolle Zielwert entspricht den Einsparungen von 20 Prozent bezogen auf den Referenzverbrauch des Jahres 2021, das aufgrund von Corona von Homeoffice und Online-Lehre geprägt war.

Bisherige Einsparung des Wärmeverbrauchs

Im Jahr 2023 wurde gegenüber 2021 eine Einsparung des Wärmeverbrauchs in Höhe von 20,2 Prozent erreicht.

Bisherige Einsparung des Stromverbrauchs

Im Jahr 2023 wurde gegenüber 2021 eine Einsparung des Stromverbrauchs in Höhe von 2,5 Prozent erreicht.

Aktuelle Meldungen aus dem Bereich Energiesparen

[Fotos: Universität Stuttgart / Uli Regenscheit, hpgruesen, Pixnio, o.A., o.A.]

Fragen und Antworten

Reduzierung des Energieverbrauchs

Durch die Gebäudeschließung im Umfang von zwei Wochen über den Jahreswechsel 2022/23 haben wir 17,5 Prozent des Wärmeverbrauchs im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres einsparen können. Im Zeitraum Dezember 2022 bis Januar 2023 entsprach dies einer Einsparung von 4300 MWh im Vergleich zum Vorjahr (absoluter, nicht gradtagsbereinigter Wert). Die Witterung war während der Schließung im Dezember 2022 deutlich wärmer als „normal“, das Einsparpotential kann je nach Witterung in diesem Winter höher eingeschätzt werden.

Im Vergleich zum Vorjahreswechsel 2021/22 wurde durch die Gebäudeschließung 2022/23 etwa 5 Prozent weniger Strom verbraucht. Die Einsparung in den Monaten Dezember 2022 und Januar 2023 lag bei 850 MWh. Das verbrauchstarke HLRS wurde in dieser Zeit vollständig weitergenutzt, was sich auch in der geringen Prozentzahl niederschlägt.

Auf Grundlage der Erfahrungen mit der Einsparung über den Jahreswechsel 2022/23 geht die Universität aktuell davon aus, dass bei einer vergleichbaren Witterung und bei weitgehender Umsetzung der Planungen in den vier Energiesparwochen Einsparungen von 6 bis 8 Prozent im Stromverbrauch und rund 25 Prozent im Wärmeverbrauch erzielt werden können.

Letztlich hängt der Erfolg der Energiesparwochen stark von jeder und jedem Einzelnen ab. Eine spürbare Einsparung in der Summe erzielen wir nur, wenn jede*r einen Beitrag leistet. Die Universität bittet daher – auch über die Energiesparwochen hinaus – um Ihre Bereitschaft, Kreativität und Unterstützung bei den Energiesparmaßnahmen und der Erschließung von Energiesparmöglichkeiten.

Hier muss man differenzieren: Viele offensichtliche Mängel resultieren aus dem Sanierungsstau bei den Gebäuden der Universität. Der Einfluss der Universität ist dabei begrenzt. Es sind Maßnahmen erforderlich, die einen sehr langen Vorlauf haben und von der Finanzierung durch das Land abhängen. Vieles ist geplant (zum Beispiel die Sanierung der beiden NWZ-Hochhäuser), die Zeiträume bis zur Umsetzung erstrecken sich aber über viele Jahre bis hin zu einem Jahrzehnt. Viele mittelgroße Maßnahmen (kleinere Sanierungen, Umbauten, ...) können wir selbst vornehmen. Dabei ist aber der zeitliche Vorlauf für Planung, Ausschreibung und Beauftragung bis hin zur Umsetzung zu berücksichtigen. Solche Maßnahmen werden kontinuierlich durchgeführt.

Dann gibt es eine große Zahl kleiner Maßnahmen, die wir selbst durchführen können – hier müssen wir besser werden! Das Problem liegt insbesondere in den sehr begrenzten personellen Möglichkeiten in den zuständigen Bereichen. Die Kolleg*innen sind mit ihrer Arbeit voll ausgelastet und können leider nicht beliebig viel Zeit in zusätzliche Aufgaben (wie es das Energiesparen geworden ist) investieren.

Am Ende bleibt das, was jede und jeder Einzelne in der Universität ganz einfach selbst tun kann (Licht ausschalten, Rechner herunterfahren, Heizungen in leeren Räumen herunterregeln, ...).

Die Universität Stuttgart ist im Wesentlichen nicht Eigentümerin der Gebäude auf den Campus, sondern das Land Baden-Württemberg. Das Land hat die Aufgabe der Gebäudesanierungen in unserem Fall dem Universitätsbauamt übertragen. Das Land teilt über den Haushalt dem Universitätsbauamt hierfür Mittel zu. Die jährlich zugeteilten finanziellen Mittel sind begrenzt und reichen nur für einen geringen Teil der notwendigen Sanierungen. Weiterhin müssen diese Sanierungen mit einiger Vorlaufzeit im Landeshaushalt angemeldet und auch vom Land wiederum genehmigt werden.

Die Universität Stuttgart darf Instandsetzungen bis zu einem Betrag von 10.000 € (netto) direkt im Auftrag des Universitätsbauamts erteilen. Alle darüber hinausgehenden Instandsetzungen liegen beim Universitätsbauamt.

Zum einen liegt die Amortisation von PV-Anlagen bei rund 20 Jahren, zum anderen sind auch bauliche Einschränkungen – Statik, Dachaufbauten, Brandschutz (Durchdringung von mehreren Stockwerken mit neuen Stromleitungen zur Hauptverteilung des Gebäudes) – zu berücksichtigen. Selbst wenn wir alle Dächer und größere Fassaden ausgestattet haben, wird der eigenerzeugte Anteil am Gesamtbedarf nur wenige Prozentpunkte betragen.

Oberstes Ziel ist es, dass sich Mitarbeitende, Studierende und Besucher sicher in Gebäuden bewegen (und arbeiten) können. Zur Beleuchtung gibt es auch Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinie (ASR). Das heißt, dass zur Erfüllung dieser Vorgaben entsprechende Leuchten in Betrieb sein müssen, sobald sich eine Person in einem Flur bewegt.

Eine Lösung kann die Ausstattung der Beleuchtung mit Bewegungsmelder und/oder Helligkeitssensoren in Fluren sein. Da dies jedoch bestimmte technische Voraussetzungen mit sich bringt, ist eine Umsetzung derzeit aufgrund unserer teilweise sehr alten Gebäudesubstanz und der darin verbauten Technik nicht überall möglich.

Es wurde bereits begonnen, Gebäude damit auszurüsten. Da die Universität Stuttgart jedoch eine Vielzahl an Gebäuden nutzt und sehr viele Maßnahmen gleichzeitig laufen, wird dieses Projekt nach und nach umgesetzt. Manche Umrüstungen sind nur im Zuge von umfangreichen Gebäudesanierungen möglich.

Zum Beispiel: Warum soll ich meinen Monitor oder das Licht nach der Arbeit abschalten und die Heizung herunterdrehen, wenn das Rechenzentrum viel mehr Strom verbraucht und eine Wärmedämmung viel mehr Energie sparen würde?

Warum sollte man eine gute Sache nicht machen, weil es auch noch eine ganz andere, vermeintlich bessere Sache gibt? Das Ziel muss sein, beides anzugehen und das umzusetzen, was im eigenen Handlungsspielraum liegt. Mit Ressourcen verantwortungsvoll umgehen, ist die Aufgabe von uns allen. Für den Erfolg muss jede/r ihren/seinen Beitrag entsprechend der Möglichkeiten beisteuern.

Nicht alle Maßnahmen, die den Energieverbrauch verringern würden, liegen im direkten Verantwortungsbereich der Universität. Der Handlungsspielraum ist oft eingeschränkt und die Umsetzung ist langwieriger als gewünscht.

„Im Uhrwerk drehen wenige große Räder langsam, und viele kleine Zahnräder schnell.“

Nein, aber die meisten der Energiezähler (Strom, Wärme, Kälte, Gas und Wasser) sind fernauslesbar, und werden viertelstündlich aufgezeichnet.

In angemieteten Liegenschaften außerhalb des Campus (Vaihingen und Stadtmitte) ist der direkte Zugriff auf Gebäudehauptzähler der Energieversorger leider nicht möglich. In diesen Liegenschaften haben wir daher weitgehend fernauslesbare Unterzähler installiert, über die der Gesamtverbrauch des Gebäudes auch viertelstündlich erfasst werden kann.

Es kommt dazu, dass die Zählerinfrastruktur der Universität keine sehr hohe „Trennschärfe“ ermöglicht: Viele Werte können nur für ein ganzes Gebäude insgesamt erfasst werden, eine Trennung zum Beispiel nach Instituten oder Einrichtungen in diesem Gebäude ist nicht möglich.

Wenn Sie feststellen, dass Energie verschwendet wird, wenden Sie sich möglichst an Ihre*n zuständige*n Energiebeauftragte*n.

Wenn Sie nicht wissen, wer der/die für Sie zuständige Energiebeauftragte ist, können Sie eine E-Mail an den Energiemanager senden.

Technische Fragen

Der Campus Vaihingen hat aufgrund seiner Größe und der teilweise sehr energieintensiven Anlagen und Installationen einen hohen Energiebedarf. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und durch Lastmanagement Kosten einzusparen, wurde daher in den 1960er Jahren ein eigenes Heizkraftwerk errichtet, dass über ein eigenes, unabhängiges Versorgungsnetz den Campus Vaihingen sowie die externen Institute und Einrichtungen mit Fernwärme, aber auch mit Strom versorgt.

Das Heizkraftwerk (HKW) ist, wie der Name schon vermuten lässt, wärmegeführt und deckt den Wärmebedarf des Campus Vaihingen. Das HKW produziert dabei effizienzoptimiert mittels Kraft-Wärme-Kopplung quasi als „Nebenprodukt“ auch Strom und deckt damit über das Jahr gut die Hälfte des Strombedarfs der Uni auf dem Campus Vaihingen.

Den darüberhinausgehenden Strombedarf deckt die Universität durch zugekauften Strom aus 100 Prozent regenerativen Energieträgern. Da das Kraftwerk mit seiner flexiblen Fahrweise auch dazu dient, den Bezug kostenintensiver Stromspitzen – verursacht durch die zahlreichen Großversuchsanlagen – zu vermeiden, trägt es aktiv zur Kosteneinsparung bei.

Das Heizkraftwerk Pfaffenwald versorgt mittels Kraft-Wärme-Kopplung den Campus Vaihingen mit Fernwärme, und deckt dabei gut die Hälfte des Strombedarfs am Campus Vaihingen. Ein weiteres knappes Prozent des Stroms liefern die PV-Anlagen auf dem Campus, der restliche Strom wird zugekauft und besteht aus 100 % regenerativen Energieträgern.

Die Fernkälte wird in zwei Kältezentralen (im Norden beim HKW und beim Rechenzentrum im Süden) mit elektrisch betriebenen Kompressionskälteanlagen erzeugt.

Wie werden die Standorte außerhalb des Campus Vaihingen mit Wärme und elektrischer Energie versorgt?

Die Gebäude in der Stadtmitte (u.a. um den Stadtgarten, die Böblingerstraße und im Azenberg) sind am Fernwärmenetz der EnBW angeschlossen. Entferntere Liegenschaften haben meist Gasheizungen. Die Stromversorgung erfolgt außerhalb des Campus Vaihingen über die Jahresausschreibungen des Landes (seit 2015 zu 100 % regenerativer Ökostrom).

Das Heizkraftwerk am Campus Vaihingen liefert die Heizwärme für den gesamten Campus und erzeugt dabei in Kraft-Wärme-Kopplung gut die Hälfte des Uni-Strombedarfs. Darüber hinaus liefert das Kraftwerk den benötigten Hochdruckdampf für einige Großversuchsanlagen im Norden des Campus.

Das Kraftwerk selbst wird mit Erdgas betrieben, kann aber auf Heizöl umstellen, was uns in diesem Jahr bei den hohen Gaspreisen geholfen hat, die Kosten zu beeinflussen.

In den Kältezentralen wird über Kompressionskälteanlagen die Fernkälte zur Klimatisierung bereitgestellt.

Gut die Hälfte des von den Universitätseinrichtungen auf dem Campus Vaihingen verbrauchten Stroms wird über Kraft-Wärme-Kopplung im Heizkraftwerk Pfaffenwald (HKW) erzeugt, während dieses den gesamten Campus mit Fernwärme versorgt. Die universitätseigenen PV-Anlagen tragen ein knappes Prozent zur Stromversorgung bei.

Der Strombedarf, der über den auf dem Campus selbst erzeugten Strom hinausgeht, wird bereits seit Längerem als grüner, CO2-emissionsfreier Strom eingekauft. Dadurch konnte der CO2-Footprint des Stroms um gut ein Drittel gesenkt werden.

Aufgrund der Größe des Versorgungsgebiets und der am Campus benötigten Energiemengen ist eine Transformation der Versorgung hin zur CO2-Neutralität unter Einhaltung der Versorgungssicherheit eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Diese kann nur in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren geschehen: der Stadt Stuttgart mit ihrer kommunalen Wärmeplanung, dem Land als Besitzer und den Netzbetreibern als Energielieferanten.

Der Umtausch hängt von ein paar technischen Vorgaben ab. Sehr alte Fassungen (meist aus den 60- und 70er Jahren) können das etwas höhere Gewicht der LED-Röhren nicht funktionssicher tragen. Neuere Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten EVGs (etwa 90er Jahre) benötigen spezielle LED-Röhren, die die EVGs „austricksen“ können, damit kein Startimpuls beim Einschalten erzeugt wird. Nicht jedes EVG lässt dies zu, muss also bei jeder Leuchte eigens untersucht werden. Die aktuellen T5-Röhren haben alle ein EVG, und sind 50mm kürzer, als die entsprechenden T8-Röhren. LED mit T5 sind noch Sonderprodukte und entsprechend sehr teuer.

Gemeinsam mit dem Universitätsbauamt wurde beschlossen, an den Stellen, an denen bereits sehr alte Leuchten verbaut sind, nicht LED-Leuchtmittel einzusetzen, sondern diese Leuchten nach und nach gegen LED-Leuchten zu erneuern.

Die einfachen Thermostatventile und -köpfe – in älteren Gebäuden noch oft anzutreffen (NWZ, ETI, IW) – lassen nur eine grobe Steuerung zu (viel oder wenig Wärme). Hier wird die durchschnittliche Raumtemperatur – gemessen mittels Referenzfühlern – zentral über die Vorlauftemperaturen der Heizstränge gesteuert. Da hilft es bereits, das Ventil nicht voll aufzudrehen.

Bei neueren Thermostatventilen und deren -köpfe, die wir nun über das Universitätsbauamt austauschen lassen, kann die Temperatur deutlich einfacher und in jedem Raum separat geregelt werden. Der Einstellwert 2 auf dem Thermostatventil entspricht einer Raumtemperatur von ca. 16°C, 3 entspricht 20°C und 4 entspricht 24°C.

Ja, jeder Raum der nicht voll beheizt wird, spart Energie. Da die Gebäude aber in Heizkreise unterteilt sind, muss zur Beheizung eines einzelnen Raums der gesamte entsprechende Heizstrang mit aufgeheizt werden, was den Einspareffekt auf das Gebäude bezogen erheblich verringert.

Organisatorische Fragen

Das Universitätsbauamt ist die für die Universität Stuttgart verantwortliche Stelle von „Vermögen und Bau Baden-Württemberg“ für bauliche Angelegenheiten bei Landesliegenschaften. Sobald eine Energiesparmaßnahme bauliche Maßnahmen an Gebäuden und dazugehörige Installationen/technische Anlagen umfasst, wie z.B. Fassadendämmung, Austausch von Heizungsanlagen oder -teilen, wird dies durch das Universitätsbauamt abgewickelt.

Dabei ist das Universitätsbauamt wiederum abhängig von den vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln sowie dem vorhandenen Personal zur Umsetzung der Maßnahmen.

Nein, die allermeisten der Gebäude gehören nicht der Universität Stuttgart, sondern sind Liegenschaften des Landes Baden-Württemberg im Besitz des Finanzministeriums. Für alle Landesliegenschaften ist „Vermögen und Bau Baden-Württemberg“ (VUB) als Verwalter zuständig. Für bauliche Maßnahmen ist das Universitätsbauamt als verantwortliche Stelle der VUB zuständig.

Die Energiebeauftragten unterstützen ihre Kolleginnen und Kollegen, das Dezernat 6 mit seinem Energiemanager, das Green Office und damit die gesamte Universität dabei, Energie zu sparen. Sie stärken das Bewusstsein, dass Energie gespart werden muss, informieren und motivieren in ihrem Bereich Kolleg*innen, setzen bei geplanten uniweiten Aktionen Maßnahmen um, finden in ihrem Bereich Möglichkeiten, Energie zu sparen und melden Störungen und den Bedarf technischer Maßnahmen an die zuständigen Stellen.

Die Energiebeauftragen üben diese Aufgabe freiwillig aus, sie werden von ihren Vorgesetzten vorgeschlagen und von diesen unterstützt. Die Energiebeauftragten werden durch das Dezernat 6 und das Green Office geschult und stehen in regelmäßigem Austausch miteinander.

Allgemeine Fragen

Die Preise für Gas und Strom fallen aktuell nach Höchstständen wieder leicht. Da die Universität, um eine kalkulierbare und stabile Versorgung zu gewährleisten, Mehrjahresverträge abgeschlossen hat, wirken sich kurzfristige Schwankungen bei den Energiepreisen für die Universität nicht aus. Allerdings bleiben damit auch deutlich höhere Energiepreise für die Universität im Vergleich zur Zeit vor 2021.

Das Einsparen von Energie ermöglicht der Universität Stuttgart, das dadurch eingesparte Geld für Investitionen, eine gute Ausstattung, Stellenwiederbesetzungen und, ganz allgemein, für ihre Leistungen für uns alle zu verwenden.

Grundsätzlich haben die Universität Stuttgart und ihre Angehörigen angesichts der globalen Klimakrise und einer angespannten Energieversorgungslage Vorbildfunktion beim verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Nicht zuletzt hat die Universität Stuttgart – wie alle Landeseinrichtungen – die Zielvorgabe, bis 2030 netto-treibhausgasneutral zu werden. Dies ist nur durch eine Vielzahl an Maßnahmen zu erreichen, welche den Energieverbrauch senken, die Energieeffizienz steigern und die Umstellung auf CO2 neutrale Energieträger voranbringen. Energiesparen wird daher auf lange Sicht eine Notwendigkeit bleiben, die vor allem auch durch mittel- und langfristige technische und organisatorische Maßnahmen realisiert werden müssen.

Ja! Die Landesregierung unterstützt die Landesuniversitäten dabei, die Energiemehrkosten zu stemmen. Ausschließlich die Mehrkosten des Jahres 2023 gegenüber 2021 werden vom Land zu 80 Prozent übernommen und 2024 erstattet. Davon unabhängig bleibt die durch das Land geforderte Energieeinsparung im Umfang von 20 Prozent als Beitrag zu einer klimaneutralen Landesverwaltung. Dies ist ein gemeinschaftlicher Aufwand, bei dem auch die Universität Stuttgart das ihr Mögliche tun wird, die Mehrkosten mit allen sinnvollen, zur Verfügung stehenden Mitteln der Einsparung zu reduzieren.

Die Einsparung von 20 Prozent Energie im Vergleich zu 2021 ist ein Schritt, die gestiegenen Energiekosten im Griff zu behalten und mittelfristig das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Dass Maßnahmen mit hohem Einsparpotenzial Investitionen und Vorlaufzeit benötigen, bis sie greifen, ist dabei allen bewusst.

Wie alle anderen Universitäten und Hochschulen auch ist die Universität Stuttgart in der Pflicht, zu zeigen, dass sie alle sinnvollen und zumutbaren Mittel nutzt, um den Energieverbrauch und damit die Kosten zu reduzieren. Einsparungen von 20 Prozent sind hierbei ein Richtwert, der abhängig von den Rahmenbedingungen, Investitionen und Vorlaufzeiten von großen Institutionen im Mittel erreicht werden kann – trotzdem sind Bedingungen nicht für alle Organisationen und deren Bereiche gleich. Wichtig ist, dass gemeinsam das Möglichste erreicht wird.

Für die Universität Stuttgart bedeutet dies, dass in allen Bereichen, in denen Energieeinsparungen realisiert werden können, diese auch umgesetzt werden. Dies betrifft organisatorische Maßnahmen genauso wie technische Verbesserungen und Verhaltensänderungen. Dabei geht es nicht darum, eine Maßnahme gegen die andere Maßnahme aufzurechnen, sondern dass wir als Universität so viele Maßnahmen umsetzen, wie wir realisieren können. Gerade einzelne kleine Maßnahmen eines Mitarbeitenden stellen vielleicht für sich betrachtet keine große Reduzierung im Energieverbrauch dar. Wenn aber alle unsere Mitarbeitenden diese einzelnen kleinen Maßnahmen mitmachen, erreichen wir gemeinsam eine größere Einsparung.

Das Einsparen von Wärme durch Reduzierung der Öffnungszeiten, Optimierung von Belegungen, Erneuerung technischer Anlagen wie Wärmeübergabestationen oder Gebäudesanierungen sind ein Bereich, der für die Universität Stuttgart großes Potenzial zur Einsparung hat.

Übersicht bereits begonnener, geplanter und erfolgreich umgesetzter Maßnahmen

Wenn die Universität Stuttgart keine Energie einspart, fehlt Geld für anfallende Energiekosten in Millionenhöhe. Dies gilt trotz der Zusage durch das Land, Energiemehrkosten im Umfang von 80 Prozent zu übernehmen. Die Universität Stuttgart muss dann an anderer Stelle sparen, z.B. bei Investitionen in Ausstattungen, bei den Bibliotheken, bei neuen Stellenbesetzungen, bei der Lehre und wo immer sonst dies möglich sein wird.

Dies kann Sie ganz konkret in ihrem Institut oder Ihrer Vorlesung bzw. Ihrem Praktikum betreffen, ganz sicher hat es aber einen Einfluss auf die Ausstattung und Arbeitsqualität von Beschäftigten und Studierenden und auf die Attraktivität von Lehre und Forschung und damit auf die Attraktivität der Universität Stuttgart insgesamt.

Umgekehrt ist ein Erfolg bei der Einsparung von Energie der gesamten Universität auch der Erfolg jedes und jeder Einzelnen. Energiesparen ist erfolgreich, wenn alle gemeinsam das tun, was in ihren Möglichkeiten liegt.

Gut die Hälfte des von den Universitätseinrichtungen auf dem Campus Vaihingen verbrauchten Stroms wird über Kraft-Wärme-Kopplung im Heizkraftwerk Pfaffenwald (HKW) erzeugt, welches primär den gesamten Campus mit Fernwärme versorgt. Die universitätseigenen PV-Anlagen tragen bislang noch sehr wenig (< 1 %) zur Stromversorgung bei. Die im HKW erzeugte Strommenge hängt von der über das Jahr benötigten Heizwärmemenge ab.

Der Strombedarf, der über den auf dem Campus selbst erzeugten Strom hinausgeht, wird bereits seit Längerem als grüner, CO2-emissionsfreier Strom eingekauft. Dadurch konnte der CO2-Footprint des Stroms um gut ein Drittel gesenkt werden.

Da Stromeinsparungen vorrangig die Menge an zugekauftem Strom verringern, sparen wir Energiekosten und entlasten die Umwelt, in den CO2 Emissionen der Universität bildet sich dies jedoch nicht ab. Einsparungen bei der Heizwärmemenge führen jedoch direkt zu einer Verringerung der ausgestoßenen CO2-Menge.

An der Universität Stuttgart kommen durch das Wachstum, wie überall auf der Welt, ständig neue Verbraucher*innen hinzu. In der IT steigt gleichzeitig die benötigte Rechen- und Speicherleistung. Trotz dieses Trends haben wir es geschafft, in der bestehenden Infrastruktur Strom und Wärme einzusparen. Ein Teil dieser Einsparungen wird jedoch durch dieses Wachstum aufgezehrt.

Außerdem sollten wir uns selbstkritisch eingestehen, dass wir bisher sicher nicht alles uns Mögliche zur Reduktion des Energieverbrauchs getan haben. Selbst einfache und in den Auswirkungen auf unseren Alltag unkritische Maßnahmen, wie das Ausschalten von Licht und Rechnern oder das Herunterregeln von Heizungen in leeren Büros, sind alles andere als selbstverständlich. Wir müssen hier gemeinsam besser werden!

Aktiv für eine nachhaltige Entwicklung

Sie haben Fragen?

Fragen zum Energiesparen

- E-Mail schreiben

- Green Office

Störungen melden

- Weitere Informationen

- Leitwarte Stadtmitte und Vaihingen