Die Universität Stuttgart zählt mit zwei Exzellenzclustern, vier DFG-Sonderforschungsbereichen und zwei Transregios (einer der beiden mit Sprecherfunktion), fünf DFG-Graduiertenkollegs (eines zusammen mit Heidelberg als Sprecherhochschule) sowie der Koordination von sechs DFG-Schwerpunktprogrammen zu den stärksten Standorten der Grundlagenforschung in Deutschland.

Exzellenzcluster

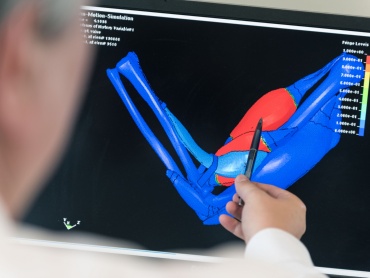

[Fotos: Visus / Universität Stuttgart, ICD / Universität Stuttgart]

Sonderforschungsbereiche und Transregios

[Fotos: Sven Cichowicz, Uli Regenscheit, o.A., o.A., VISUS, Jonas Grubert, Patrick Brunow/TU Braunschweig]

Sonderforschungsbereiche und Transregios mit Beteiligung der Universität Stuttgart

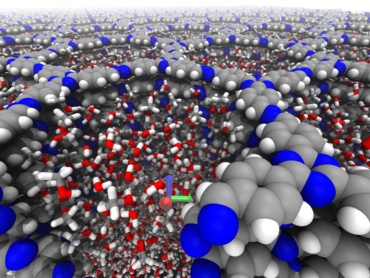

- SFB-TRR 146: Multiskalen-Simulationsmethoden für Systeme der weichen Materie

- Sprecherin: Prof. Friederike Schmid, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Thomas Speck, Institut für Theoretische Physik IV

- SFB-TRR 195: Symbolische Werkzeuge in der Mathematik und ihre Anwendung

- Sprecher: Prof. Gunter Malle, TU Kaiserslautern

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Meinolf Geck, Institut für Algebra und Zahlentheorie

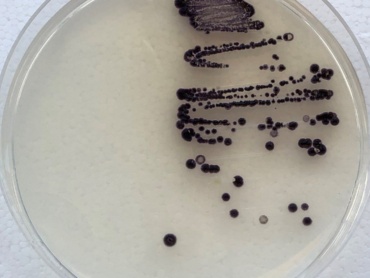

- SFB-TRR 353: Regulation von Entscheidungen in Zelltodprozessen

- Sprecher: Prof. Thomas Brunner, Universität Konstanz

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Markus Morrison, Institut für Zellbiologie und Immunologie

- SFB-TRR 392: Molekulare Evolution in präbiotischen Umgebungen

- Sprecher: Prof. Dieter Braun, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Clemens Richert, Institut für Organische Chemie

- SFB 1053: Multi-Mechanismen-Adaption für das künftige Internet

- Sprecherin: Dr. Michaela Bock, TU Darmstadt

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Christian Becker, Institut für Parallele und Verteilte Systeme (IPVS)

- SFB 1173: Wellenphänomene: Analysis und Numerik

- Sprecherin: Prof. Marlis Hochbruck, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Guido Schneider, Institut für Analysis, Dynamik und Modellierung

- SFB 1391: Andere Ästhetik

- Sprecherin: Prof. Annette Gerok-Reiter, Universität Tübingen

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Manuel Braun, Institut für Literaturwissenschaft (ILW)

- SFB 1481: Sparsity und singuläre Strukturen

- Sprecher: Prof. Holger Rauhut, RWTH Aachen

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Benjamin Stamm, Institut für Angewandte Analysis und Numerische Simulation

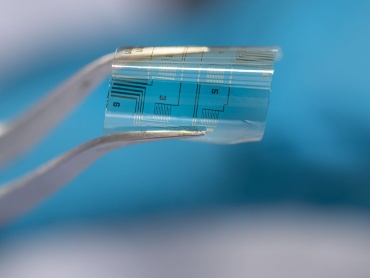

- SFB 1527: Kompakte Hochleistungs-Magnetresonanzsysteme

- Sprecher: Prof. Jan Korvink, KIT

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Jens Anders, Institut für Intelligente Sensorik und Theoretische Elektrotechnik

- SFB 1548: Fermi Level Engineering angewendet auf oxidische Elektrokeramiken

- Sprecher: Prof. Andreas Klein, TU Darmstadt

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Oliver Clemens, Institut für Materialwissenschaft

- SFB 1574: Kreislauffabrik für das ewige Produkt

- Sprecherin: Prof. Gisela Lanza, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Steffen Staab und Jun.-Prof. Alina Roitberg, Institut für Künstliche Intelligenz

- SFB 1551: Polymerkonzepte zum Verstehen zellulärer Funktionen

- Sprecher: Prof. Edward Lemke, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Thomas Speck, Institut für Theoretische Physik IV

DFG-Graduiertenkollegs

[Fotos: DROPIT, Uli Regenscheit, o.A., Sven Cichowicz, PCI, UHei, T. Schwerdt]

Graduiertenkolleg mit Beteiligung der Universität Stuttgart

- GRK 2516: Kontrolle über die Strukturbildung von weicher Materie an und mittels Grenzflächen

- Sprecher: Prof. Pol Besenius, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Beteiligte der Universität Stuttgart: Prof. Thomas Speck, Institut für Theoretische Physik IV

DFG-Schwerpunktprogramme

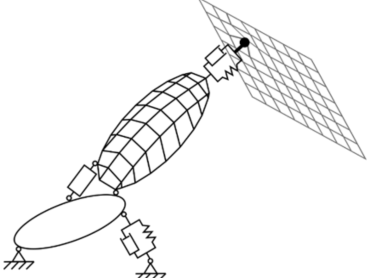

[Fotos: o.A., 5. Physikalisches Institut/ Celina Brandes, o.A., o.A., o.A., o.A.]

DFG-Forschungsgruppen

Forschungsgruppen mit Beteiligung der Universität Stuttgart

- FOR 2811: Adaptive Polymergele mit kontrollierter Netzwerkstruktur

- Sprecherhochschule: Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Christian Holm, Institut für Computerphysik (ICP)

- FOR 2537: Grammatische Dynamiken im Sprachkontakt: ein komparativer Ansatz

- Sprecherhochschule: Humboldt-Universität zu Berlin

Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Sabine Zerbian, Institut für Linguistik

- FOR 2630: Understanding the global freshwater system by combining geodetic and remote sensing information with modelling using a calibration/data assimilation approach (GlobalCDA)

- Sprecherhochschule: Universität Bonn

Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Nico Sneeuw, Geodätisches Institut

- FOR 2687: Zyklische Schwankungen in hochoptimierten Ottomotoren: Experiment und Simulation einer Multiskalen-Wirkungskette

- Sprecherhochschule: Universität Duisburg-Essen

Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Andrea Beck, Institut für Aerodynamik und Gasdynamik

- FOR 2724: Thermische Maschinen in der Quantenwelt

- Sprecherhochschule: FU Berlin

Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Jörg Wrachtrup, 3. Physikalisches Institut und Prof. Eric Lutz, Institut für Theoretische Physik I

- FOR 2863: Metrologie für die THz Kommunikation

- Sprecherhochschule: TU Braunschweig

Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Ingmar Kallfass, Institut für Robuste Leistungshalbleitersysteme

- FOR 5151: Quantifizierung des Zusammenhanges zwischen Leberperfusion und -funktion bei erweiterter Leberresektion - Ein systemmedizinischer Ansatz

- Sprecherhochschule: Universitätsklinikum Jena

Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Nicole Radde, Institut für Systemtheorie und Regelungstechnik und Prof. Tim Ricken, Institut für Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen

- FOR 5157: Strukturieren des inputs in der Sprachverarbeitung, dem Spracherwerb und Sprachwandel

- Sprecherhochschule: Universität Mannheim

Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Achim Stein und Dr. Thomas Rainsford, Institut für Linguistik, Romanistik

- FOR 5230: Finanzmärkte und Friktionen - ein intermediärsbasierter Ansatz im Asset Pricing

- Sprecherhochschule: Karlsruher Institut für Technologie KIT

Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Phillip Schuster, Betriebswirtschaftliches Institut

- FOR 5409: Strukturerhaltende numerische Methoden für Volumen- und Übergangskopplung von heterogenen Modellen

- Sprecherhochschule: RWTH Aachen

Beteiligte Universität Stuttgart: Michael Schlottke-Lakemper, HLRS

- FOR 5434: Abstraktionen von Informationen im Schlaf

- Sprecherhochschule: Eberhard Karls Universität Tübingen

Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Ingrid Ehrlich, Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme

- FOR 5596: Erschließung des Potenzials S-Adenosylmethionin-abhängiger Enzymchemie

- Sprecherhochschule: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Dr. Jürgen Pleiss, Institut für Biochemie und Technische Biochemie

Exzellente Voraussetzungen für Forschung, Studium und Kooperationen

Das könnte Sie auch interessieren

[Fotos: ICD / Universität Stuttgart, HyEnD / Universität Stuttgart]

Birgit Harrer

Abteilungsleitung / stellv. Dezernatsleitung / Koordination Antragstellung DFG Sonderforschungsbereiche und Transregios

Martin Hummel

Dr.Abteilungsleitung

Natascha Verhagen

Dr.Forschungsreferentin