|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart Von Bjoern Schirmeier Tollkühne Männer in fliegenden Kisten, Flugakrobatik in und auf einem Doppeldecker, Bilder von Flugzeugen im Kriegseinsatz: Es gibt viele Wege, über die man sich dem Thema Flugtechnik nähern kann. Seit 1956 gibt es einen Königsweg. Das Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart bietet einen Zugang zu Entwurf, Produktion und Einsatz des Faszinosums Flugzeug.

Von tollkühnen MännernDie Geschichte der Luftfahrt beginnt wie die anderer technischer Disziplinen mit einer "trial and error"-Phase, in der die Taten Einzelner die Ergebnisse erbringen, die so dringend gebraucht werden. Die Verwissenschaftlichung drängt diese spektakulären Einzeltaten in den Hintergrund, bringt das Fach aber auf eine breitere Basis.

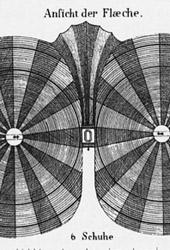

Zeppelin und sein Einfluss auf StuttgartAls im Dezember 1903 der Flyer I der Gebrüder Wright in Kittyhawk (USA) seinen Erstflug von 50 m bestritt, fand dieses Ereignis in Europa kaum Widerhall. Vor allem im Deutschen Reich war Graf Zeppelin mit seinen Luftschiffen, die von der württembergischen Bevölkerung als ein "schwäbisches Produkt" wahrgenommen wurden, der unumstrittene Star der Luftfahrtszene. Schon fünf Jahre später hatte sich diese Lage geändert. Louis Bleriot überflog 1908 den Ärmelkanal, und das Prinzip "Schwerer als Luft" wurde als eine ernst zu nehmende Alternative zum Prinzip "Leichter als Luft" wahrgenommen. Es war damit nur eine Frage der Zeit, bis erste Schritte einer Verwissenschaftlichung der Materie unternommen wurden - zumal das Königreich Württemberg sich als Pionier in der Luftfahrt sah. Und so gab es schon bald Bestrebungen zur Errichtung einer Professur. Als die Zeppelin-Gedächtnisstiftung zu diesem Zweck einen großen Geldbetrag stiftete, konnte die Professur für Luftschifffahrt, Flugtechnik und Kraftfahrzeuge 1911 eingerichtet werden. Alexander Baumann übernahm diesen Lehrstuhl und war damit der erste ordentliche Professor für Luftfahrttechnik im Deutschen Reich. Schon 1910, noch vor seiner Berufung, hatte Baumann erste Vorlesungen gehalten. Nach seiner Berufung machte er sich zielstrebig an den Ausbau seines Faches. So schaffte er 1912 als Lehrmittel ein zweisitziges Wright-Flugzeug an. Zu seinen weiteren Aufgaben gehörte unter anderem, dass er für die württembergischen Zentralbehörden als Sachverständiger zur Verfügung stehen musste. Hintergrundinformation: "Leichter als Luft" Der Auftrieb des Fluggerätes (Ballon, Zeppelin) geschieht hier mit Hilfe eines Gases mit geringerer Dichte als die Umgebungsluft. Meistens wird hierzu Wasserstoff, Helium oder heiße Luft verwandt. Hintergrundinformation: "Schwerer als Luft" Das Fluggerät muss hier ohne unterstützendes Medium (siehe Prinzip "Leichter als Luft") auskommen. Der Auftrieb wird zum Beispiel durch die Luftströmungen an den Tragflächen gewährleistet. Hintergrundinformation: Zeppelin-Gedächtnisstiftung Ein eingetragener Verein, gegründet von Aktionären der Zeppelin- Gesellschaft. Hintergrundinformation: Professur für Luftschifffahrt, Flugtechnik und Kraftfahrzeuge Die ersten beiden Gebiete stehen für die beiden Flugprinzipien "Leichter als Luft" und "Schwerer als Luft". Das letzte Gebiet umfasst die Zuständigkeit für Antriebsmotoren und ist deswegen auch Teil der Flugtechnik.

Von Krieg zu KriegTrotz der Einschränkungen, die der Versailler Friedensvertrag von 1919 für die Luftfahrt in der Weimarer Republik vorsah, konnte sich die TH Stuttgart als ein wissenschaftliches Lehrzentrum behaupten. Interessierte konnten Luftfahrttechnik aber nur als Zusatzangebot im Maschinenbaustudium hören. Wichtige Anstöße erfuhr die Luftfahrttechnik in der Zeit kurz vor und nach der nationalsozialistischen Machtübernahme. So wurde 1929 nach dem Tode Baumanns sein Institut geteilt. Zum einem entstand das Flugtechnische Institut Stuttgart (FIST) unter der Leitung von Georg Madelung, der damit Baumanns Nachfolger war. Zum anderen wurde 1930 das Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren (FKFS) gegründet. Für die Stelle wurde Wunibald Kamm berufen. Die erweiterte Forschungslandschaft führte ihrerseits zu einem erweiterten Lehrangebot, das auch im Interesse des militärisch expandierenden Staates lag. Erstmals im Sommersemester 1936 wurde dann der Studiengang Luftfahrttechnik angeboten. Das Grundstudium musste aber auch weiterhin bei den Maschinenbauingenieuren absolviert werden. Im Krieg kam es nach dem Fehlschlag der Blitzkriegstrategie zu einem Ausbau der flugtechnischen Forschung im deutschen Reich. Zu diesem Zweck entstand 1941 die Forschungsanstalt Graf Zeppelin (FGZ). Leiter dieses Institutes war ebenfalls Georg Madelung.

Die Stunde Null?Aus Sorge vor Zerstörung wurden im Verlauf des 2. Weltkrieges viele Institute der TH aus Stuttgart evakuiert. Als 1945 die Waffen schwiegen, war die TH zu 75% zerstört. Luftfahrttechnische Forschung wurde vom Alliierten Kontrollrat fast vollständig verboten. Sie musste angemeldet werden und war der ständigen Kontrolle durch die Alliierten unterworfen. Die Entnazifizierung war noch nicht beendet, als die TH im Februar 1946 Forschung und Lehre schon wieder aufnahm. Das Flugtechnische Institut (FIST) und die Forschungsanstalt Graf Zeppelin (FGZ) wurden 1946 in die Bauforschungsanstalt an der Technischen Hochschule Stuttgart umgewandelt.

Mit kleinen Schritten wieder in die LuftDer Wiederaufbau der Luftfahrttechnik begann sehr bald nach Kriegsende. Neben der Konzentration der verschiedenen Institute an einem Standort sollte auch das Studium Veränderungen erfahren.

Neuanfang und UmorientierungNach Kriegsende wurden viele Forschungseinrichtungen durch den Alliierten Kontrollrat aufgelöst. Zu diesen gehörte auch die in Berlin ansässige Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL). Eines der vielen Institute der DVL war das Institut für Gasdynamik unter der Leitung Arthur Weises. Da das Institut nun buchstäblich frei "in der Luft" hing, machte Weise sich auf die Suche nach einer neuen Heimat. Die TH Stuttgart signalisierte ihr Interesse, auch wenn die Mittel zu dieser Zeit sehr gering waren. So konnte Weise in Stuttgart nur zwei Assistenten und einen Techniker anstellen. Trotzdem entschied er sich für den Umzug. Dieser fand 1946/47 statt und führte das Institut von seinem Evakuierungsort Sonthofen nach Ruit über Esslingen, den ehemaligen Standort der FGZ. Dort angekommen, konnte man sich zuerst nur auf die Einrichtung der Büros und Werkstätten konzentrieren und so den Wiederbeginn der Forschung vorbereiten. Aerodynamische Forschungen standen nach 1945 unter striktem Verbot der Alliierten. In der Folgezeit engagierte sich nicht nur Weise für den Wiederaufbau der Luftfahrt in Stuttgart. Namhafte Ingenieure wie Eugen Sänger und Heinrich Focke ließen sich kurzzeitig in Stuttgart nieder und gründeten Institute, die, obwohl meist kurzlebig, neuen Schwung an die TH brachten. So wurde das neue Institut für Gasströmungen unter Arthur Weise zu einem Kristallisationspunkt der neuen Luftfahrtforschung in Stuttgart. Hintergrundinformation: Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) Eine staatliche Forschungsanstalt, die außerhalb der Universitäten stand. Sie wurde 1912 gegründet, ihr Sitz war Berlin-Adlershof. Hintergrundinformation: Eugen Sänger Spezialisierte sich schon früh (um 1930) auf Raketenflugzeugtechnik. Gründete 1954 das Forschungsinstitut für Physik der Strahlantriebe an der TH Stuttgart. Entwickelte das nach ihm benannte Sängerprinzip für ein Raumfahrtsystem. Hintergrundinformation: Heinrich Focke Mitbegründer der Focke-Wulf-Flugzeugbau GmbH. Sollte als Ordinarius an die TH Stuttgart berufen werden, nahm den Ruf aber nicht an.

Ein neuer Standort entstehtErst 1955 hoben die Alliierten die letzten Forschungsverbote auf. Darunter fielen auch viele Gebiete der Luftfahrt. Trotz der neugewonnen Freiheit bestand aber immer noch das Problem der Raumnot. Lehre und Forschung mussten an unterschiedlichen Orten stattfinden. Nachdem 1956 die Entscheidung für den neuen Universitätsstandort Pfaffenwald gefallen war, begannen noch im gleichen Jahr die Bauarbeiten. 1959 waren die ersten Gebäude fertig gestellt. Nun konnten nach und nach die Versuchseinrichtungen mit den Lehreinrichtungen (Zeichensäle, Fotolabore etc.) zusammengeführt werden. Viele Arbeiten wurden von Studierenden und Dozenten auf freiwilliger Basis übernommen. Zwischen 1960 und 1969 wurden die wichtigsten Gebäude der neuen Institute errichtet. Es entstanden in dieser Aufbauphase die fünf Institute für Aero- und Gasdynamik, Flugzeugbau, Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen, Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt, Turboflugtriebwerke. Hintergrundinformation: Forschungsverbote Nach Kriegsende erließen die alliierten Siegermächte in Deutschland umfangreiche Forschungsverbote. Zwischen 1945 und 1955 wurden diese Verbote nach und nach aufgehoben, um schließlich mit dem Deutschlandvertrag von 1955 ganz zu erlöschen.

Wenn Standort, warum nicht auch volles Studium?Der Ausbau des Wissenschaftsfeldes verlangte nun nach Vervollständigung. Schon in den 1930er Jahren hatte das Reichsluftfahrtministerium die TH Stuttgart als ein Ausbildungszentrum für Luftfahrtingenieure vorgesehen. Diese Pläne wirkten in der Nachkriegszeit fort. Das Kultusministerium in Stuttgart plante die TH weiterhin als ein Luftfahrtlehrzentrum. So wurde im Jahr 1955 eine eigene Abteilung Luftfahrttechnik in der Fakultät Maschinenwesen gegründet, und mit ihr ein eigener Studiengang. Erstmals konnte man ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik nicht erst im fünften Semester im Hauptstudium, sondern schon im ersten Semester beginnen. Im Wintersemester 1956/57 war es soweit. Da die Planungen nur 60 Studierende pro Jahr vorsahen, diese aber bald durch weiter steigende Anfängerzahlen überflügelt wurden, sah man sich wieder dem alten Problem der Raumnot gegenüber. Aus Kapazitätsgründen mussten die Anfänger zwischen 1956 und 1960 immer noch ihr Grundstudium im Fach Maschinenbau absolvieren. Erst die Fertigstellung weiterer Gebäude und die Berufung weiterer Professoren erlaubte es, ab dem Wintersemester 1960/61 auch das Grundstudium in Eigenregie zu übernehmen. Die Raumfahrttechnik wurde in Stuttgart schon seit den späten 1950er Jahren gelehrt. Aber erst im Zuge der Fakultätenneugliederung von 1969 wurde dem Ausbau der Raumfahrtforschung auch nach außen Rechnung getragen. Die neue Fakultät und ihr Studiengang erhielten den Namen Luft- und Raumfahrttechnik. Hintergrundinformation: Reichsluftfahrtministerium 1935 entstand im Reichsluftfahrtministerium der Plan, Stuttgart neben Aachen, München und Berlin zu einem Lehrzentrum für Luftfahrttechnik auszubauen. Das Reichserziehungsministerium, in dessen Zuständigkeit solche Pläne eigentlich fielen, konnte sich nur noch anschließen.

Von ägyptischen Göttern und griechischen MythenAls Albrecht Ludwig Berblinger 1811 erfolglos versuchte, mittels eines Gleiters die Donau zu überfliegen, erntete er zuerst nur den Spott seiner Mitbürger. Dass einst ein Preis zu Ehren des Schneiders von Ulm ausgeschrieben werden würde, daran dachte er wohl bei seinen Planungen nicht ...

Ein Schneider spornt anErstmalig wurde der Berblingerpreis 1986 dafür verliehen, dass man den Versuch Berblingers nachahmte, die Donau mit einem baugleichen Gleiter zu überfliegen. Viele scheiterten, aber einige Teilnehmer gelangten tatsächlich trockenen Fußes über den Fluss. Aufgrund des großen Erfolges dieser Ausschreibung entschied die Stadt Ulm, den Preis alle zwei Jahre für besondere Leistungen in der Luftfahrt auszuloben. Diese Preise waren nicht themengebunden, jegliche Leistung im Luftfahrtbereich war teilnahmeberechtigt. Im Jahr 1992 wurde dann wieder eine spezifische Aufgabenstellung vorgegeben: "Wer baut das beste Solarflugzeug?" Noch bevor der Preis ausgeschrieben wurde, wandte sich die Jury an die Universitäten Ulm und Stuttgart, um sich der Erfüllbarkeit der Anforderungen zu vergewissern. Diese Arbeiten wurden im Rahmen von Diplomarbeiten erledigt, die die Machbarkeit der einzelnen Bauteile bewiesen. Die Teilnehmer hatten bis 1996 Zeit, ein funktionstüchtiges Solarflugzeug zu bauen. Die Bedingungen sahen neben vielen technischen Vorgaben auch vor, dass das Flugzeug im praktischen Einsatz nutzbar sein sollte. Hintergrundinformation: Solarflugzeug Im Jahre 1972 flog erstmals ein solargetriebenes Flugzeug. Die von der Sonne gelieferte Energie wird in einen Elektromotor gespeist, der wiederum das Flugzeug antreibt. Bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein waren solche Solarflugzeuge aber immer noch im experimentellen Status. Viele Prototypen waren zerbrechlich oder unausgereift. Ohne ideale Wetterbedingungen konnten sie nicht eingesetzt werden. An einen Alltagseinsatz war so noch nicht zu denken.

Ein Projekt für alleNachdem die Machbarkeit des Solarflugzeugs bewiesen war, kamen aus vielen Ländern Anmeldungen mit ersten Projektentwürfen nach Ulm. Auch die Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik der Universität Stuttgart beschloss, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Zu diesem Zweck wurde eine Projektgruppe innerhalb der Fakultät gegründet. Teilnehmer waren nicht nur Dozenten, sondern auch Studierende. Viele Einzelteile des Flugzeuges waren Eigenentwicklungen. So wurde nicht nur der Propeller selbst entwickelt, auch der Bau des Rumpfes und die Entwicklung der Tragflächen geschahen in Eigenregie. Dazu wurden Studienarbeiten und Diplomarbeiten an Studierende vergeben. Die Ergebnisse dieser Arbeiten flossen direkt in die Entwicklung. Insgesamt entstanden in dieser Projektgruppe ca. 40 Studien- und Diplomarbeiten. Die einzelnen Institute stellten ihre Einrichtungen für Messungen und Berechnungen zur Verfügung. Der Zusammenbau geschah am Institut für Flugzeugbau. Um die ersten Auslegungen überprüfen zu können, wurde eine Vorstudie entwickelt und gebaut. Diese Maschine, die auf den Namen Icare getauft wurde, war als ein muskelgetriebenes Flugzeug geplant. Nachdem an dieser Studie viele Konzepte erfolgreich getestet worden waren, begann der Bau des eigentlichen Solarfliegers. Folgerichtig bekam dieser den Namen Icare II. Der Name ist ein Amalgam aus der griechischen Sagenfigur Ikarus und dem ägyptischen Sonnengott Re.

Icare II hat StarterlaubnisDie Teilnahmebedingungen sahen die Abgabe der Konstruktionspläne für das Jahr 1995 und die Erprobung des fertigen Flugzeuges für den 1. Mai 1996 vor. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch kein Teilnehmer fertig. Die Flugerprobung wurde dann auf den 7. Juli 1996 festgelegt. Im Rahmen eines Flugtages auf dem Luftwaffenflugplatz Laupheim sollten die Teilnehmer ihre fertigen Solarflugzeuge vorstellen. Bewertet wurden die Flugzeuge in ihrem Ist-Zustand. Weiterhin sollten sie in einem Flugwettbewerb gegeneinander antreten. Da nur Icare II flugfähig war, musste der Flugwettbewerb entfallen. Das Fluggerät konnte aber in Schauflügen sein Können unter Beweis stellen. Obwohl einige Vorgaben der Jury nicht vollständig hatten erfüllt werden können, wurde Icare der erste Preis in Höhe von 100 000 DM zuerkannt.

Der Gewinn aus der Wettbewerbsteilnahme lässt sich längst nicht nur in Geld ausdrücken. Die Studien- und Diplomarbeiten wurden schon erwähnt, außerdem entstanden aus diesem Projekt auch einige Dissertationen und Patente. Die Teilnehmer bei Icare konnten nicht nur disziplinenübergreifend, sondern auch an einem ernstzunehmenden High-Tech Projekt mitarbeiten.

Icare II fliegt weiterDer Berblinger-Preis war nicht das Ende, sondern erst der Beginn des Technologieträgers Icare. In der Folgezeit wurde das Flugzeug modifiziert, und es wurden neue Geräte eingebaut, die die Flugleistungen verbesserten. Als am 17. Juni 2003 ein weiterer Werkstattflug anstand, ahnte niemand, dass etwas Besonderes ins Haus stand. Das Flugzeug startete in Aalen-Elchingen, und da alles tadellos funktionierte, entschied sich der Pilot, weiter zu fliegen als zunächst geplant. Als er gegen 17 Uhr in Jena landete, war ein neuer Weltrekord aufgestellt. Noch nie hatte ein Solarsegler eine so weite Strecke (350 km) ohne Zwischenlandung zurückgelegt. Weitere Informationen und Bilder finden Sie auf der Homepage:

Biographie: Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart (geb. 1910)

|

|

Letzte Änderung 10.04.2006 ( |