Campusführer Stuttgart-Vaihingen

Objekt D:

Mensa II

Konzept, Planung und Realisierung

Im Zuge der Expansion der Universität Stuttgart 1945, damals noch Technische Hochschule, stieß man im Bereich Stadtmitte schnell auf ein die Pläne stark einschränkendes Platzproblem. Nach einer zehn Jahre andauernden Diskussion über die Zukunft des Standorts und einen möglichen Ortswechsel wurde schließlich entschieden, ein freies Gebiet nahe des 36 Hektar großen Forsts im Pfaffenwald für die zukünftige Universität zu erschließen. Nach der Entstehung dieses neuen Campus in Vaihingen 1955 und dem Umzug der ersten Institute vier Jahre später sollte eine eigene Mensa das Angebot und die Unabhängigkeit des Standorts erweitern und als Treffpunkt und Mitte für Studierende und Lehrende dienen.

Mensa II

Weil die neue Mensa als Herz des Campus fungieren sollte setzte der Bauherr, das Land Baden-Württemberg, das Grundstück

Pfaffenwaldring 45 als Standort für das Gebäude fest, da dieses durch seine Nähe zu einer S-Bahn-Haltestelle und seiner

ansonsten ebenso zentralen Lage am besten geeignet zu sein schien.

Den im Jahr 1970 ausgerichteten Wettbewerb zur Ermittlung eines Architekten für die neue Mensa gewann das Berner Büro

"Atelier 5", das zuvor bereits die Planung der Studentenwohnheime ganz in der Nähe übernommen hatte.

Ein Jahr später wurden schließlich die letzten Entwurfspläne endgültig genehmigt.

Daraufhin entwarfen verschiedene Architekten die neue Mensa gemeinsam, darunter A. du Fresne, R. Gentner, C. Heimgartner,

R. Hesterberg, H. Hostettler, A. Pini, B. Stebler, F. Thormann und F. Tomarkin - allesamt Mitglieder des Ateliers während

den 70er Jahren.

Atelier 5 (1955 -)

|

Die nötigen statischen Berechnungen sowie die Konstruktionsplanung wurden unterdessen von Dr. Ing. J. Peter und Dipl. Ing. G. Lochner übernommen und abschließend von Prof. Dr.-Ing. Bornscheuer geprüft.

Bei der Planung der Mensa war es den Beteiligten stets besonders wichtig, dass das Gebäude am Ende auch von den Studenten,

die weit vom Zentrum der Stadt entfernt wohnten, angenommen wird. Dies sollte vornehmlich mithilfe eines großzügigen

Raumangebots sowie einer großen Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten erreicht werden. Die angestrebte Vielfalt der Angebote

zeigt dabei, dass nicht nur an eine Mensa mit Nebenräumen gedacht wurde, sondern an ein echtes Studentenzentrum, einen

Treffpunkt, der mit Leben erfüllt sein sollte.

Neben der eigentlichen Mensa, dem Gästespeiseraum und der Cafeteria gab es deshalb Clubräume, ein Fotolabor, eine Werkstatt,

sogar einen Lärmkeller, Kegelbahnen, Musikräume, eine Mehrzweckhalle, Tischtennisplatten, Fernseher, Schach- und

Sitzungszimmer, eine Bar sowie einen Zeitungsraum.

|

Trotz dieser Vielfältigkeit und der riesigen räumlichen Fläche der Mensa, die mit insgesamt 6000 ausgegebenen Essen einer Kapazität von bis zu 1200 Sitzplätzen gerecht werden sollte, durfte eine gewisse Wohnlichkeit nicht verlorengehen. Die Studenten sollten sich auch in diesem großen Rahmen gut unterhalten und zuhause fühlen können.

Zwei Jahre später, genauer gesagt im Jahr 1973, konnte der Bau der neuen Mensa schließlich beginnen. Nach drei Jahren Bauzeit wurde sie im Jahr 1976 fertig gestellt.

|

Später, im Jahr 1988, wurden die Buchhandlung Wittwer und 1989 verschiedene Clubräume für eine konzessionierte Bewirtschaftung zu Gunsten der Studenten und zum Schutz vor Vandalismus im Erdgeschoss eingesetzt.

Baubeschreibung

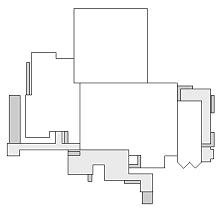

Die Baukörper

Die angestrebte Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten hat einen Baukörper ergeben, der hauptsächlich aus fünf

aneinandergefügten kubischen Körpern besteht, von denen jeweils kleinere Teile subtrahiert wurden.

Das Grundstück Pfaffenwaldring 45 hat eine leichte Hanglage und befindet sich an einem Ort, an dem sich eine gute

Infrastruktur in Bezug auf den Campus mit einer direkten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz vereinigt.

Wegen der leichten Schräglage, dem Raumprogramm sowie dem städtebaulichen Konzept, das sogar eine Straßenüberbauung

erforderte, wurde die Mensa über verschiedene horizontale und vertikale Pfade erschließbar gemacht.

Das Gebäude wird

hauptsächlich durch sogenannte Lernstrassen erschlossen. Eine Rampe, die die Mensa ursprünglich mit einem bis jetzt noch

nicht realisierten Studentenwohnheim verbinden sollte, scheint momentan noch funktionslos. Die Terrassen in Höhe der

Lernstraße fungieren unterdessen schon heute als unterstützende Bindeelemente zwischen Innen und Außen.

Eine vertikale Erschließung wurde durch zahlreiche schmale Treppen möglich gemacht.

Um die vielseitige Nutzung des Gebäudes gewährleisten zu können (ohne dabei auf solches Licht verzichten zu müssen, durch

das verschiedene Raumqualitäten im Gebäude erschaffen werden konnten) wurde bei der Planung der Geschosshöhen des jeweiligen

Teilabschnitts mit vier unterschiedlichen Höhen gearbeitet.

|

|

Abb.1: Baukörper,Aussenerschließungen,Terrassen |

Abb.2: Innenerschließungen |

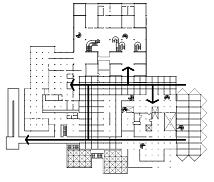

Die Grundrisse

Um trotz der Tiefe des Gebäudes menschliche Maßstäbe erhalten zu können definierten die Berner Architekten ein neues

Raster von 3,2 mal 3,2 Metern im Bereich des Speisesaals und der Cafeteria, des Restaurants usw. sowie in solchen Bereichen

wie dem der Essensausgabe, in denen Intimität keine Bedeutung hat, eines der Maße 6,4 mal 6,4 Meter.

Auf diese Weise sollten sich Freunde innerhalb einer Grundfläche von drei mal drei Metern um einen für zehn Personen

gedachten Tisch versammeln und so selbst inmitten von 1200 anderen Studenten eine gewisse Privatsphäre genießen können.

Die Mensageschosse verteilen sich auf fünf Stockwerke. Die zwei tiefer gelegenen, Untergeschoss und Erdgeschoss, wurden

Heimat für Technik, Lager und Zentrallager der Universität sowie für Anlieferung, Kegelbahnen und Clubräume. Besonders das

EG beherbergt Räume für Abendgebrauch und Publikumsverkehr, die von der unteren Ebene der Lernstrasse zugänglich sind.

Später wurden zusätzlich eine Buchhandlung und ein Laden im EG eingebaut.

Im Lernstraßengeschoss wurden die Halle, die Cafeteria und das Wahlessen-Restaurant über die Lernstrasse an die

Universität angebunden.

Das Wahlessen-Restaurant ist ein eingeschossiger Teil, der über die Strasse gebaut ist und durch große Terrassen,

eine Rampe und eine Eingangshalle nach Außen wie nach Innen erschlossen ist.

Das Zwischengeschoss beherbergt unterdessen ruhigere Aktivitäten wie Zentralspüle und weitere Clubbereiche über der

Eingangshalle. Durch eine Vielzahl von Deckendurchbrüchen wurde ein visueller Kontakt mit der Cafeteria im

Lernstrassengeschoss und dem Speisesaal im Mensageschoss ermöglicht.

Von hier aus sind zudem durch zahlreiche Erschließungen die anderen Etagen gut erreichbar.

Da die Mensa nur für das Mittagessen benutzt wird befindet sich das Mensageschoss im obersten Stockwerk des Gebäudes.

Wenn man über die engen Wendeltreppen das Mensageschoss erreicht, so kann man das Essen aus dem Bereich der Essensausgabe

(jenseits der Hauptküche gelegen) abholen, sich im Speisesaal setzen und an dessen hinterem Ende das schmutzige Geschirr wieder abgeben, um schlussendlich über vier schmale Treppen direkt in die unteren Geschosse zurückkehren zu können. Der Speisesaal wird im Übrigen von drei Seiten seitlich und durch versetzte Deckenfelder zusätzlich von oben erhellt.

|

|

|

|

Abb.3: EG,Lernstrassegeschoß,ZG, Mensageschoß |

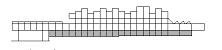

Die Belichtung

Wegen der Tiefe des Gebäudes mussten verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um das natürliche Licht dennoch einfangen

zu können. Es sollten dabei durch verschiedene Arten von Belichtung unterschiedliche Räume geschaffen werden, die im Bezug

auf ihre variablen Funktionen eine abwechslungsreiche Lichtqualität anbieten können sollten.

Das Gebäude wird heute durch verglaste Fassaden belichtet, Deckendurchbrüche lassen dabei das Licht auch in die unteren

Etagen vordringen.

Im Mensageschoss schaffen vier verschiedene Raumhöhen wechselnde Lichtverhältnisse und dadurch verschiedene

Raumqualitäten, die den unterschiedlichen Raumangeboten innerhalb des Gebäudes gerecht werden.

Öffnungen in den Dächern im Bereich der Clubräume des Lernstrassengeschosses und der Küche des Mensageschosses sind

weitere Mittel, mit denen eine lebendige Belichtung erschaffen werden sollte.

Abb.4: Belichtung der Ostseite

Die Fassaden

Die unterschiedlichen Raumprogramme der Mensa trugen zur Entstehung unterschiedlicher Fassaden bei. Jeder einzelne

Baukörper hat durch seine Nutzung nicht nur eine eigene Höhe: Während dort, wo sich die Speisesäle bzw. das Restaurant und

die Clubräume befinden (genauer im Osten, Süden und Westen), die Fassaden eine gewisse Transparenz aufweisen werden die

Fenster im Norden, wo Küche, Toiletten, Aufzüge, usw. liegen, auffällig schmal. Im EG, das der Lagerung, der Anlieferung und

den abendlichen Aktivitäten dient, zeigen die Fassaden zusätzlich dazu ein recht solides Gesicht.

Die Dachlandschaft des Speisesaals des Mensageschosses und die Öffnungen in den Dächern der Hauptküche im Norden sowie im

Bereich der Clubräume im Osten, die das Licht von Norden einlassen, sind weitere Faktoren, die die Fassade maßgeblich

mitbestimmen.

Zusätzlich werden die Fassaden des Gebäudes mit von seiner Grundkonstruktion geprägt. Das Konstruktionsraster bestimmt

zum Beispiel die Gliederung der Glasflächen der Fassade. An Orten der Rasterfläche 3,2*3,2, also im Süden, Osten und Westen,

kann man das Stützenraster zwischen der Verglasung erkennen. In den Ostfassaden in Höhe der Lernstrasse verändert sich das

Raster hin zu 6,4*6,4, weswegen sich dort der Abstand der Stützen verdoppelt. Insgesamt besteht die Fassade somit aus Beton

und den nach Rastern geordneten Glasflächen.

Die Konstruktion

"Das Planen, von Innen nach Außen" - was im Inneren des Gebäudes vor sich geht, das bestimmt letztlich auch das Äußere

des Bauwerks.

Die gesamte Konstruktion ist im Grunde nichts Anderes als ein verglastes Rohbauskelett, gehalten von einem filigranen

Stützenmuster mit einem neu definierten Raster von 3,2*3,2 (wo Intimität erforderlich ist) bzw. 6,4*6,4 (wo ein kleines

Raster stört bzw. unnötig ist).

Das ergibt zwei verschiedene Stützengrößen: Innerhalb des 3,2er-Rasters kommen Stützen der Größe 20 mal 20 Zentimeter

zum Einsatz, im größeren Raster verdoppeln sich beide Längen.

Abb.5: Zwei Stützenraster

Die Haustechnik

Die Haustechnik wurde frei und klar ablesbar in die Konstruktion eingegliedert. Die Akustikplatten wurden in einfachster

Form an den Decken angebracht.

Silbergraue Lüftungskanäle unter den Decken sind sichtbar und offen von ihnen abgetrennt, wirken aber dennoch als ein Teil

des Ganzen.

Das Gebäude ist insgesamt ungeschminkt. Jedes Detail wurde von Anfang an berücksichtigt; es gibt nichts zu verstecken.

Abb.6: Lüftungskanäle in der Decke

Die Materialien

Es wurden bei diesen Gebäude relativ wenig unterschiedliche Materialien verwendet.

Alle Betonteile der Trägerkonstruktion im Inneren und auf der Außenseite des Gebäudes sind aus Sichtbeton, ohne Putz und

Anstrich.

Die Brüstungen der Wendeltreppen und Deckenöffnungen sind durch den Künstler Ronald Gfeller-Cortesy gefärbt worden.

Der Fußboden im Publikumsbereich besteht aus Stirnholzpflaster.

Die architektonische Qualität der Mensa

Die Arbeit der Architekten dieses Gebäudes (Fresne, Hesterberg, Hostetler, Pini, etc.) wurde vor allem durch deren

Vorbild Le Corbusier geprägt, was sich hauptsächlich in der Verwendung von Beton äußert. Außerdem setzten sie alle sich ganz

offensichtlich mit dem Ort und der Konstruktion des Gebäudes auseinander.

Die Mensa Vaihingen ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Gebäude mit einer bestimmten Typologie und besonderen

Anforderungen an einem bestimmten Ort mit Bezug auf die städtebauliche Situation und die topographischen Bedingungen durch

ein besonderes Raumprogramm leicht sämtliche Bedürfnisse, die von vornherein an das Gebäude gestellt waren, ausfüllen kann.

Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass Raumprogramm und Konstruktion stets in enger, wechselseitiger Beziehung standen und

stehen. Dies führt dazu, dass sich das Gebäude heute ungeschminkt und ohne Unnötiges präsentieren kann.

Durch die die Planung begleitende Konstruktion wurde selbst an kleinste Details wie z.B. die Größe eines Esstisches, der

zwischen zwei Stützen platziert werden kann, gedacht. Sogar die Haustechnik zeigt sich ganz lesbar und präsent.

Dadurch, sowie nicht zuletzt durch die Definition neuer Raster, kann das Gebäude trotz einer großzügigen Ausdehnung eine

angenehme, menschliche Maßstäblichkeit behalten.

Literatur

- Atelier 5: Mensa im Universitätsbereich Stuttgart-Vaihingen, Entwurfsgutachten 1971: In Haushaltsunterlagen des Universitätsbauamts, Archiv des Universitätsbauamtes, Pfaffenwaldring 32.

- Mensen, einen vergleichende Darstellung. Stuttgart 1976. S.18.

- Sayah, Amber: Der Universitätscampus Pfaffenwald in Stuttgart-Vaihingen, in: Norbert Becker & Franz Quarthal (Hrsg.) Die Universität Stuttgart nach 1945, Stuttgart, 2000, S. 95-103.

- Szymczyk-Eggert, Elisabeth: Der appetitregende Säulenwald des Herrn Mens.Die Universität Stuttgart im Bereich Vaihingen. In: Architektenblatt Baden-Württemberg 7 (1994). S. 183.

Bildquellen

Abb. 1-5: Eigene Bilder der Autorin