|

|

Publikationsstarke Stuttgarter Physik >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Von Quantenwelten, Supraleitern und Archimedischen Kacheln

Mit einer breiten Palette hochkarätiger Publikationen

machte der Fachbereich Physik in den letzten Monaten auf sich aufmerksam:

Stuttgarter Wissenschaftler erzeugten das Muster Archimedischer

Kacheln, entwickelten dreidimensionale Metamaterialien weiter

und

experimentierten erfolgreich auf dem Feld der Quantenphysik. (Fotos

und Grafiken: Institute)

Ob in der Quanten- oder in der Festkörperphysik, in der Materialforschung

oder an der Schnittstelle zur Biologie: Die Publikationsstärke

der Stuttgarter Physik ist bekannt. Die Vielzahl an herausragenden

Veröffentlichungen in den vergangenen sechs Monaten jedoch übertraf

selbst kühne Erwartungen und zog ein beachtliches Medienecho

nach sich. Fast alle Institute des Fachbereichs konnten Beiträge

in renommierten Magazinen wie Nature, Science, den Physical Review

Letters oder den Proceedings of the National Academy of Science

platzieren. Der unikurier stellt eine Auswahl der Forschungsarbeiten

vor.

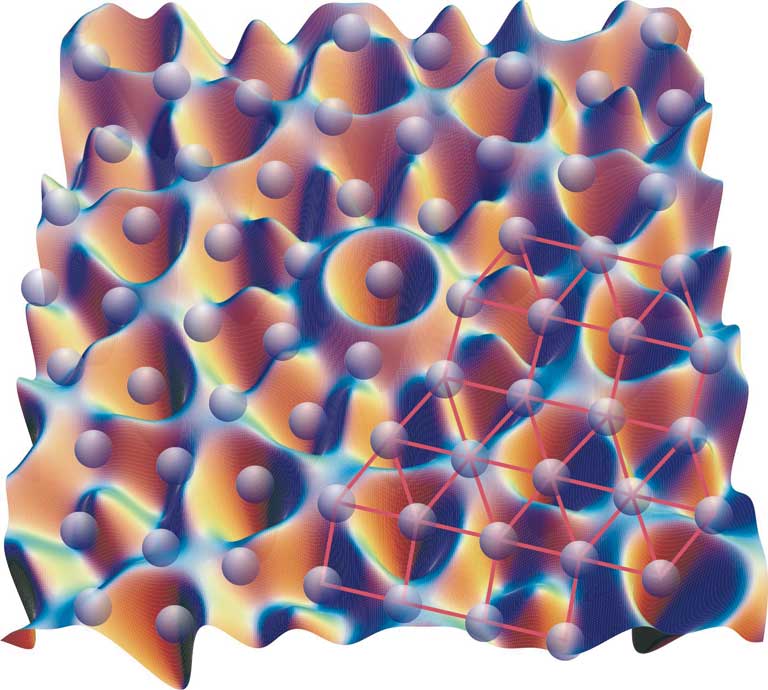

Ein

Prozent der Kohlenstoffatome im Diamant

besitzen ein magnetisches

Moment

(grüner Pfeil). Diese wären die Quantenbits

in

einem Quantencomputer aus Diamant. |

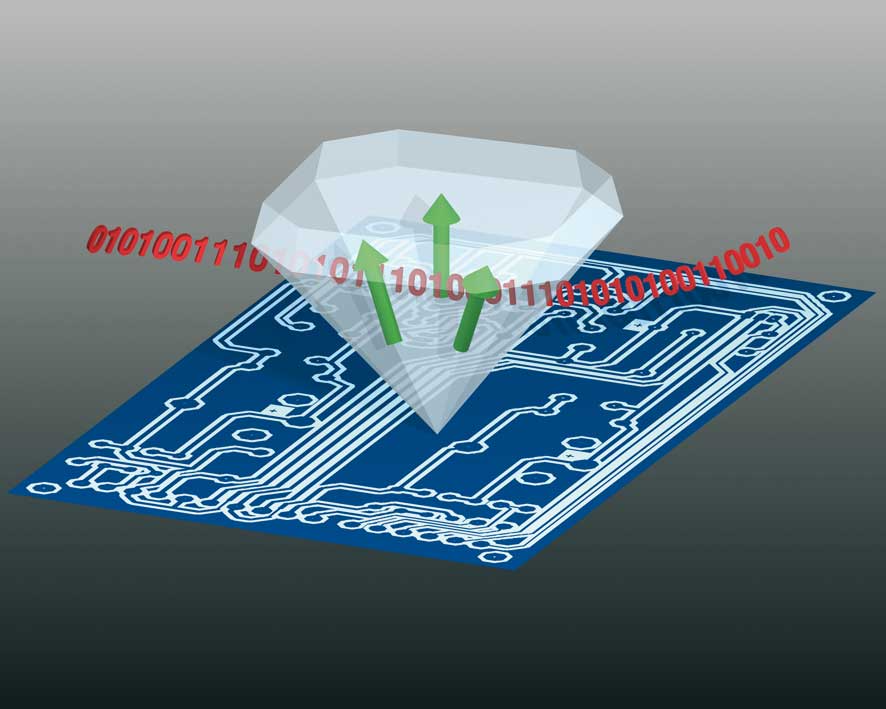

Den Auftakt machten Forscher des 3. Physikalischen Instituts

mit einem Betrag in der Zeitschrift Science im Juni¹).

Der Gruppe um Prof. Jörg Wrachtrup und Dr. Fedor Jelezko

war es erstmals gelungen, die Gitterbausteine von Diamanten

gezielt in verschränkte Quantenzustände zu bringen.

Die Physiker knüpften an einer Eigenart der Quantenmechanik

an, die es erlaubt, zwei Objekte miteinander zu verbinden,

obwohl diese keine sichtbare Interaktion aufweisen. Allerdings

ist dieser Effekt äußerst störungsanfällig

und primär bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt

zu beobachten. Nicht so im Diamant, wie die Stuttgarter Forscher

nachweisen konnten. In ihren Experimenten schossen sie Stickstof

in farblosen Diamant hinein. Diese Verunreinigung färbt

den Diamant leicht pink und lässt sich im Kristall durch

seine Fluoreszenz nachweisen. Durch seine sprichwörtliche

Härte schirmt das Diamantgitter das implantierte Stickstoffatom

ab und erlaubt es, Quanteneffekte, wie beispielsweise die Verschränkung

unter Umgebungsbedingungen zu beobachten. Die Wissenschaftler

nutzen die Wechselwirkung von Kohlenstoffatomen und einem implantierten

Stickstoffatom, um die Kohlenstoffatome gezielt adressieren

zu können. In ihren Experimenten konnten sie diese Atome

miteinander verschränken. Dies ist eine der wesentlichen

Voraussetzungen für so genannte Quantencomputer, eine

Technologie, mit der einmal superschnelle Computer gebaut werden

sollen. |

Im Oktober landete die Gruppe gemeinsam mit Kollegen

aus Konstanz und Kiel und den Vereinigten Staaten den nächsten

Coup. Erstmals verwendete sie einzelne Elektronenspins der Farbstoffzentren

von Diamanten für die Bildgebung mit hoher örtlicher

Auflösung sowie für ein hochempfindliches Messverfahren.

Die Forschergruppe konnte erfolgreich einzelne Farbstoffzentren

mit einer örtlichen Genauigkeit im Nanometerbereich detektieren.

Damit sind ihnen die ersten Schritte hin zu einem neuen, hoch empfindlichen

Bildgebungsverfahren gelungen, was der Zeitschrift Nature in ihrer

Ausgabe vom 2. Oktober einen Beitrag wert war. Vorgeschlagen wird

unter anderem, nanometergroße Diamantkristalle mit einzelnen

Farbstoffzentren als Marker in bildgebenden Magnetresonanzverfahren

(MRI) einzusetzen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit liegt

in der Detektion äußerer Magnetfelder mit einer Empfindlichkeit,

die ausreichend ist, um einzelne Kernspins bei Raumtemperatur auszumachen.

Dies könnte zur Auflösung der Struktur einzelner Proteine

führen und weitere interessante Anwendungen in der Biologie

und Medizin nach sich ziehen.

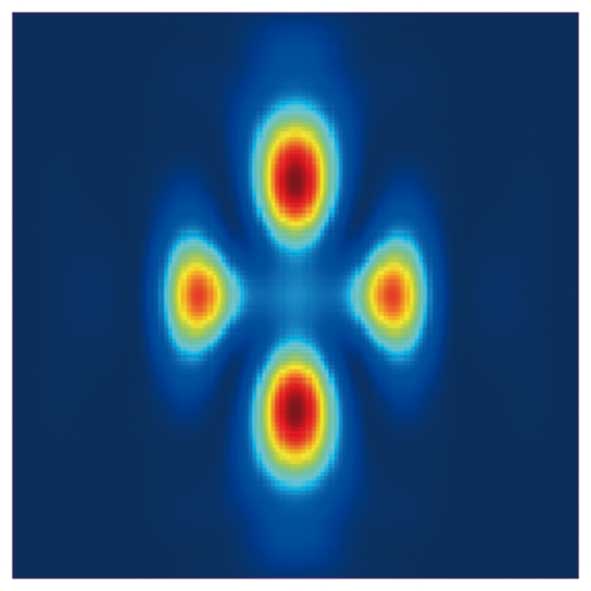

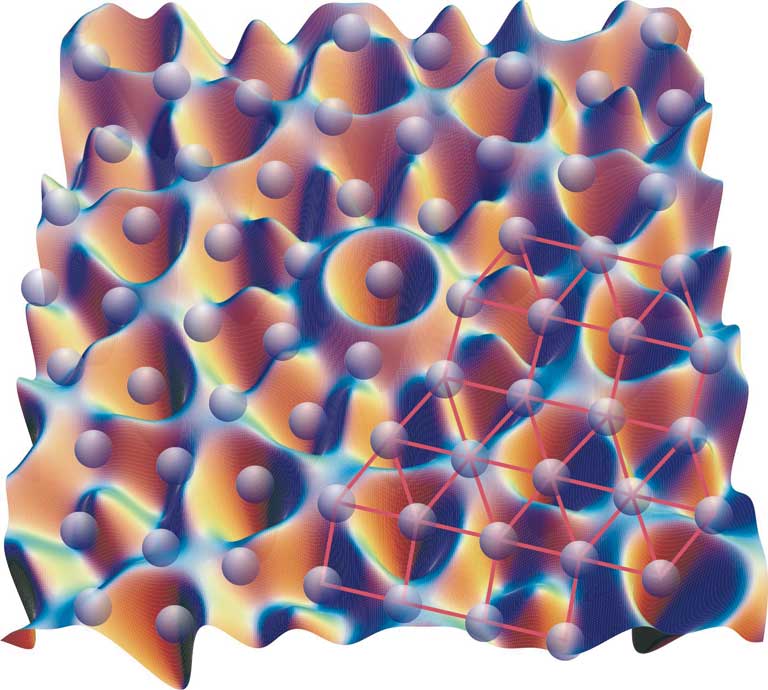

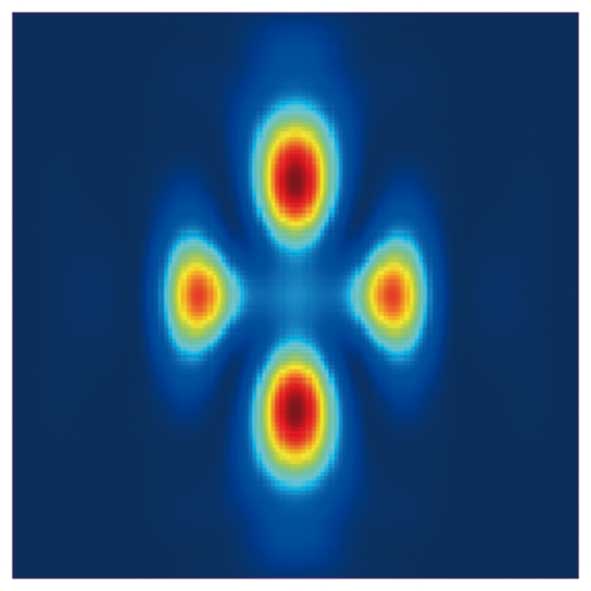

Kollabierendes

Quantengas in der

Kollabierendes

Quantengas in der

simulierten Theorie und im

Experiment:

Die „Kleeblatt“-

Struktur (oben) ähnelt

stark der

Symmetrie der zu Grunde

liegenden magnetischen

Kraft. |

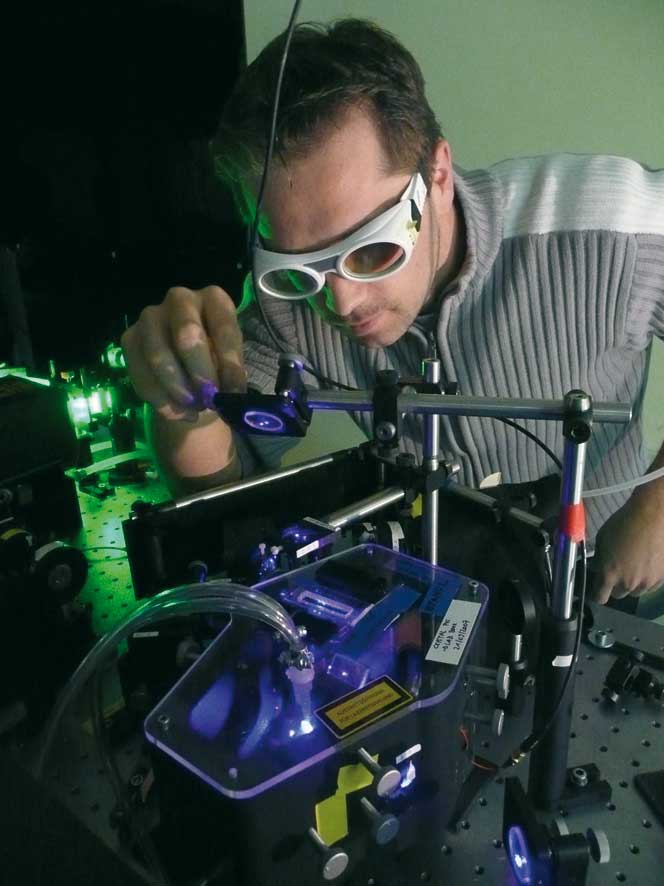

Wie Atomwolken kollabieren

Ein Quantengas, das an der Uni Stuttgart erstmals erzeugte

Bose-Einstein Kondensat (BEK) aus Chromatomen, stand

einmal mehr im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten der

Gruppe um Prof. Tilman Pfau am 5. Physikalischen Institut.

Ein solches Gas aus kleinen atomaren Magneten ist nicht

stabil, sondern implodiert durch die anziehende Wechselwirkung

zwischen den Magneten. Bereits in früheren

Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass ein Quantengas tatsächlich

in der vorhergesagten Weise kollabiert²). Inzwischen beobachteten die

Forscher, wie der Kollaps vonstatten geht und berichteten darüber im August

in den Physical Review Letters. Das interessanteste experimentelle Ergebnis

ist die Symmetrie der Atomwolke nach dem Kollaps: Das kollabierte BEK bekommt

eine „Kleeblatt“-Struktur und ähnelt somit stark der Symmetrie

der zu Grunde liegenden magnetischen Kraft. Zudem erlaubte es die zeitliche

Auflösung des Kollapses, dessen Dynamik zu verstehen. Die Experimente

wurden von einer Arbeitsgruppe um Prof. Masahito Ueda, Tokio, am Computer simuliert.

Was die Stuttgarter Physiker besonders freut: Die Simulationen geben die experimentellen

Ergebnisse exzellent wieder und enthalten keinen einzigen Parameter, der an

die experimentellen Daten angepasst werden muss. „Das bedeutet letztendlich,

dass die Theorie das Experiment sehr gut beschreibt. Dies ist für so komplexe

Systeme in keinster Weise üblich“, resümiert Pfau. Noch sind

diese Untersuchungen Grundlagenforschung pur. Doch eine konkrete Anwendung

ist schon in Sicht: Ein Stift mit extrem feiner Mine, der Atome kontinuierlich

auf Oberflächen absetzen kann. Mit Hilfe des Kollapses soll es möglich

sein, die Mine zu spitzen und somit Atome sehr genau zu positionieren. Dies

wäre beispielsweise für Anwendungen in der industriellen Lithographie

von Interesse.

Eine weitere wichtige Entdeckung im

Bereich der Wechselwirkung von Atomen und Licht gelang im

Rahmen eines Doktorandenaustauschs zwischen der Gruppe von

Prof. Tilman Pfau und der Durham University, Großbritannien. Die Forscher

stellten im Oktober in der Zeitschrift Nature Physics eine neue

Methode zur Manipulation von Lichtpulsen vor. Sie zeigten dabei,

dass die Ausbreitung von Licht in einem Medium mit schwach gebundenen

Elektronen (in diesem Fall ein Gas von sogenannten Rydberg-Atomen,

bei denen sich ein Elektron sehr weit vom Kern entfernt aufhält)

sehr empfindlich auf kleinste elektrische Felder reagiert. Dieser

elektro-optische Effekt ist für Kristalle bereits seit 130

Jahren bekannt, für Rydberg-Atome ist er jedoch eine Million

Mal stärker als in allen bisher bekannten Medien. Dies erlaubt

beispielsweise die hochempfindliche Messung von elektrischen Feldern,

zum Beispiel in der Nähe lebender Zellen. Die Forscher erwarten,

dass sich der Effekt nochmals vertausendfachen lässt, wenn

sie die Experimente an ultrakalten Rydbergatomen durchführen. |

Um ultrakalte Gase zu erzeugen, greift man bisher auf die Methode

der Laserkühlung zurück. Einen neuen Weg zur Präparation

solcher Quantenzustände in Vielteilchensystemen präsentierte

eine österreichische Forschergruppe, der auch Prof. Hans Peter

Büchler vom Institut für Theoretische Physik III der

Uni Stuttgart angehörte, im September in „Nature Physics“.

Die Wissenschaftler bedienen sich dazu eines Tricks: der Dissipation.

Diese beschreibt beispielsweise den Übergang von Bewegungsenergie

in Wärmeenergie durch Reibung. Während Dissipation den

Grad der Unordnung in einem System normalerweise dramatisch erhöht,

drehte die Gruppe den Spieß um und nutzt die Dissipation,

um einen perfekt reinen Vielteilchenzustand mit langreichweitiger

Ordnung herzustellen. Das System, an dem die Wissenschaftler ihr

Verfahren theoretisch erproben, besteht aus einer großen

Zahl von Atomen, die in einem optischen Gitter aus Laserstrahlen

gefangen sind. Ordnung schaffen die Forscher, indem sie das Teilchenensemble

mit einem weiteren Laser anregen und gleichzeitig die spontane

Emission in ein ultrakaltes Gas in der Umgebung (Dissipation) ermöglichen. „Das

Faszinierende an dieser Präparation von Quantenzuständen

ist, dass die Temperatur des dissipativen Bades keine Rolle spielt“,

erklärt Büchler. „Somit ist es möglich, durch

die Wechselwirkung mit einem relativ heißen System fast reine

Quantenzustände zu generieren, die einer extrem tiefen Temperatur

entsprechen.“

Geheimnis der Supraleitung

An den Mechanismen der Supraleitung haben sich schon ganze Physiker-Generationen

die Zähne ausgebissen. Jetzt kam Dr. Neven Barisic vom 1. Physikalischen

Institut der Uni gemeinsam mit Kollegen der Stanford University (USA) sowie

aus Frankreich, Süd-Korea und China dem Rätsel ein gutes Stück

näher. Nachzulesen war dies ebenfalls im September in Nature. In Zeiten

knapper werdender Energievorräte ist das Verständnis von Supraleitern

von großer Bedeutung, da diese in der Lage sind, Strom ohne jeglichen

Verlust zu transportieren. Eines der Probleme dabei: Ehe das Material supraleitend

wird, beobachtet man einen sehr ungewöhnlichen Zustand, von dem nicht

klar ist, ob er allmählich eingenommen wird, oder ob es sich bei dieser

charakteristischen Temperatur um eine scharfe Phasengrenze handelt. Diese Phase

würde dann in Konkurrenz zur Supraleitung treten. Das internationale Wissenschaftsteam

konnte nun an einem modellhaften Hochtemperatur-Supraleiter messen, bei wie

vielen Neutronen sich der Spin durch die Streuung umkehrt und wie sich dies ändert,

wenn die Temperatur abgesenkt wird. In den sehr präzisen und empfindlichen

Messungen konnte erstmals festgestellt werden, dass die charakteristische Temperatur

durch das Auftreten einer ungewöhnlichen magnetischen Ordnung gekennzeichnet

ist. Überraschenderweise wird die so genannte Translationsinvarianz nicht

gebrochen; das heißt, jeder kleinste Baustein des Kristalls ist gleich

magnetisch. Unterhalb der charakteristischen Temperatur zeigt sich der Magnetismus

der Atome, doch in jeder Kristallzelle jeweils in entgegen gesetzter Richtung.

Von außen ist dies nicht zu sehen: Der ganze Kristall bleibt weiterhin

unmagnetisch, weswegen das Phänomen bisher auch nicht entdeckt wurde.

Durch die aufsehenerregenden Ergebnisse sind jene Theorien widerlegt, die annahmen,

dass es sich bei der charakteristischen Temperatur nur um einen allmählichen Übergang,

aber nicht um einen echten Phasenübergang handle. Hierdurch ist nun der

Weg frei geworden, für ein echtes Verständnis der Hochtemperatur-Supraleitung. |

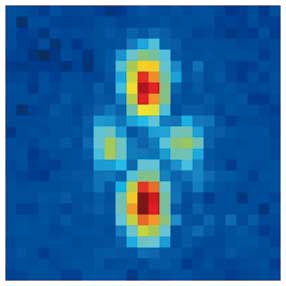

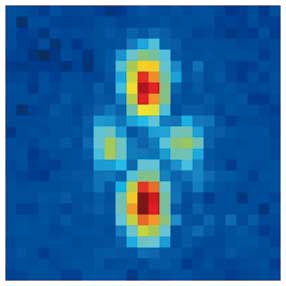

Leitungseigenschaften

eines Aluminium-Supraleiters

Leitungseigenschaften

eines Aluminium-Supraleiters

als Funktion von Frequenz und

Temperatur. |

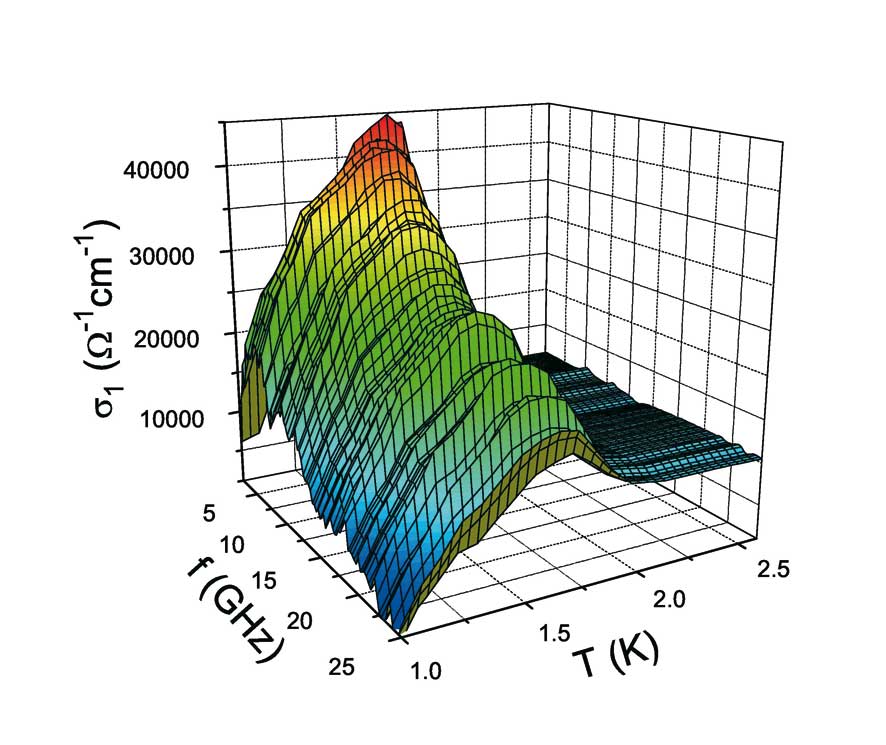

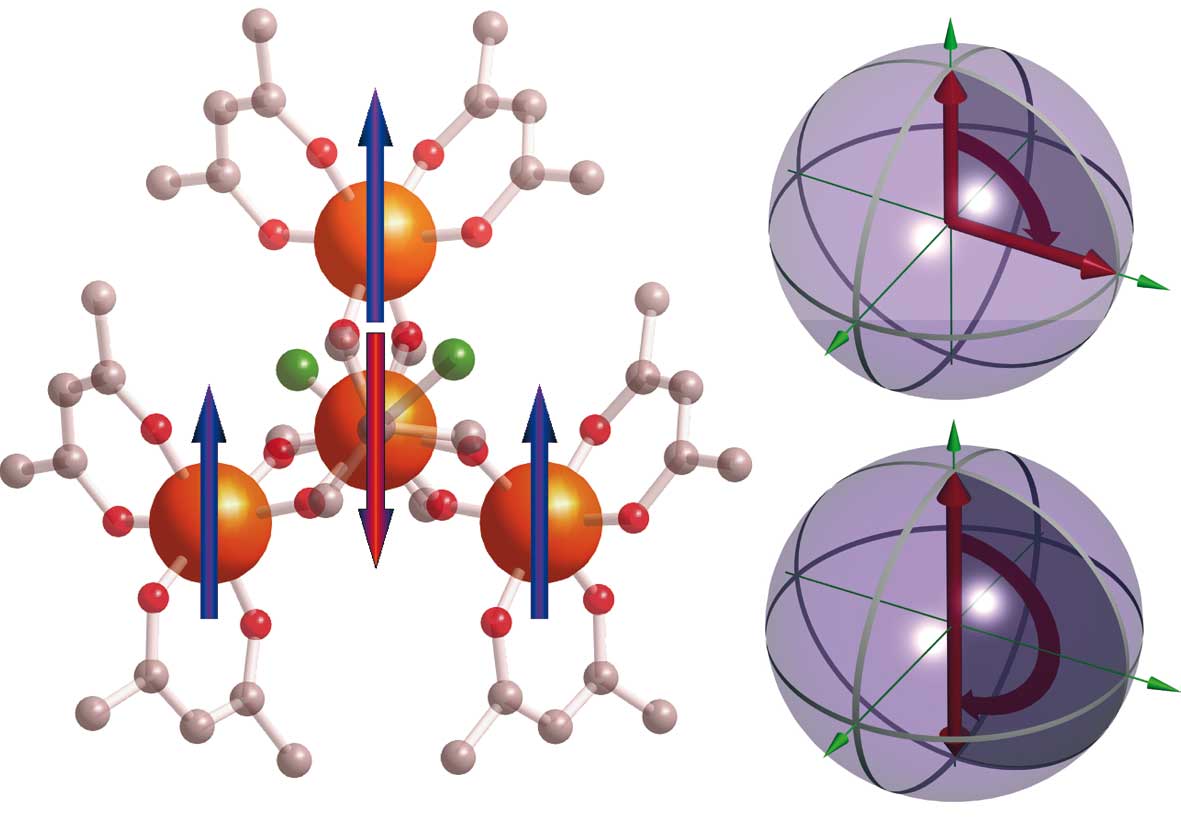

Molekulare Nanomagnete: Links ist

eines

der verwendeten Moleküle zu sehen. Die

Spins der Eisenatome werden dabei durch

Pfeile repräsentiert. Das rechte Bild zeigt,

wie die Spins mit Hilfe der

Mikrowellenpulse um bestimmte Winkel gedreht werden konnten.

|

Ein weiteres Puzzleteil zum Verständnis der Supraleitung

trug Karin Steinberg mit ihrer Diplomarbeit am I. Physikalischen

Institut bei, die eine Veröffentlichung in den Physical

Review nach sich zog. Die junge Wissenschaftlerin knüpft

an die bisher vielleicht erfolgreichste Theorie zur Erklärung

der Supraleitung an, der nach den Physikern John Bardeen,

Leon N. Cooper und John R. Schrieffer benannten BCS-Theorie.

Diese sagt unter anderem voraus, dass Supraleiter eine sehr

kleine Energielücke in der elektronischen Absorption

aufweisen, und wie die Hochfrequenzeigenschaften sich mit

der Temperatur und Frequenz ändern. Steinberg gelang

es nun erstmals, die Vorhersagen an Aluminium im Frequenzbereich

von 50 Megahertz bis 40 Gigahertz bei Temperaturen bis hinunter

zu einem Kelvin zu bestätigen.

Aber auch der Erforschung des Quantencomputers fügten

die Wissenschaftler des 1. Physikalischen Instituts einen

Baustein hinzu. An der Verwirklichung eines solchen superschnellen

Rechners wird auf den verschiedensten Wegen weltweit intensiv

gearbeitet. Ein viel versprechender Ansatz verwendet als

kleinste Bauteilchen molekulare Nanomagnete. Einer Gruppe

um Prof. Martin Dressel und Dr. Joris van Slageren ist es

nun zum ersten Mal gelungen, an Molekülen mit großem

Spin (einer Art Kreisel) nachzuweisen, dass die Moleküle

für Sekundenbruchteile im Gleichschritt laufen. Diese

als Quantenkohärenz bezeichnete Eigenschaft könnte

der Startschuss sein, um den Quantencomputer schnell zu realisieren,

worüber

im Oktober in den Physical Review Letters berichtet wurde. |

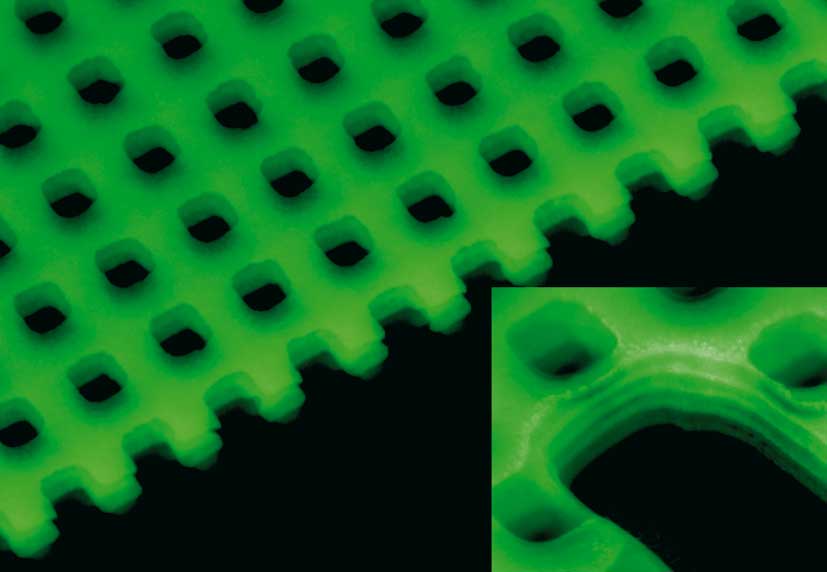

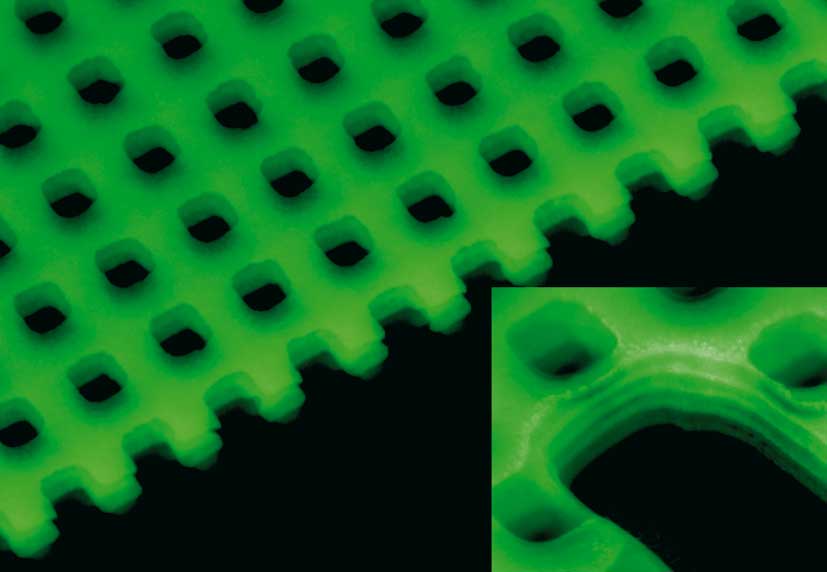

Neue Materialien im Blick

Auf dem Weg zu neuen Werkstoffen gelang es Wissenschaftlern des 2. Physikalischen

Instituts der Uni, in so genannten Quasikristallen ein Muster zu erzeugen,

das sowohl kristalline als auch quasikristalline Elemente vereint. Es ähnelt

der bereits von Archimedes erwähnten und von Johannes Kepler vollständig

beschriebenen Archimedischen Kachelung, ein Fliesenmuster, bei dem alle Kanten

gleich lang und die lokale Umgebung jedes Eckpunkts, an dem Kacheln aneinanderstoßen,

identisch sein müssen.

Um die Struktur zu erzeugen, überlagerten

die Forscher fünf Laserstrahlen zu einem Lichtgitter. In den

Mulden dieses Gitters fingen sie eine einzelne Lage drei Mikrometer

großer, in Wasser schwebender Kunststoffkügelchen. Bei

hohen Intensitäten und entsprechend tiefen Potenzialmulden

zwang das Lichtgitter die Kügelchen in eine quasikristalline

Ordnung mit fünfeckigen, stern- und rautenförmigen Grundelementen.

Bei niedrigen Intensitäten dagegen positionierten sich die

negativ geladenen Teilchen streng periodisch. Dies war so weit

zu erwarten. „Überrascht hat uns dagegen eine neuartige

Struktur, die wir bei mittleren Intensitäten beobachtet haben“,

sagt Institutsleiter Prof. Clemens Bechinger. Die Kunststoffkügelchen

ordneten sich in einer Richtung streng periodisch wie in einem

Kristall an. „Senkrecht zu dieser Richtung sind die Teilchen

zwar ebenfalls geordnet, aber nicht wie in einem Kristall, sondern

wie in einem Quasikristall“. Da Kristalle und Quasikristalle

völlig unterschiedliche Materialklassen darstellen und deutlich

voneinander abweichende physikalische und chemische Eigenschaften

besitzen, ist die beobachtete Mischstruktur zunächst erstaunlich. „Die

Kombination kristalliner und quasikristalliner Elemente lässt

interessante neue Materialeigenschaften erwarten“, sagt Bechinger.

Auch die vom 4. Physikalischen Institut bereits im Dezember vergangenen

Jahres in Nature Materials vorgestellten dreidimensionalen Metamaterialien³)

machen weiter von sich reden. So zum Beispiel in Nature Photonics,

Advanced Materials und in den Nanoletters. Mit Metamaterialien

bezeichnet man Materialien, die jenseits ihrer Größe

eine ganz neue Funktion ausüben. In der Physik sind dies Strukturen,

die wesentlich kleiner als die Wellenlänge des Lichts oder

der Mikrowellenstrahlung sind. Die Stuttgarter Nano-Forscher haben

es vor kurzem geschafft, beliebige Nanostrukturen in jeder gewünschten

Anordnung sehr akkurat aufeinander zu stapeln und somit den Weg

frei gemacht, auch dreidimensionale Metamaterialien für den

optischen Wellenlängenbereich herzustellen. Für die Hochfrequenzstrahlung

im Radarbereich war das relativ einfach. Im Nanometerbereich jedoch

sind pro Lage bis zu 40 Prozessschritte nötig, bei denen jeder

Fehler fatal wäre und kein Staubkorn stören darf. Schon

fünf Lagen erfordern bis jetzt eine Woche an Arbeit und eine

sehr geduldige Doktorandin, die zusammen mit erfahrenen Technikern

ein Metamaterial herstellt, das immerhin schon zwei Quadratmillimeter

groß ist. „Die Detailarbeit lohnt sich aber in jedem

Fall“, betont Institutsleiter Prof. Harald Giessen. „Momentan

kann niemand sonst auf der Welt ähnlich hervorragende und

komplexe Nanostrukturen herstellen wie wir.“ Die Mitarbeiter

des 4. Physikalischen Instituts sind denn auch weltweit gefragt.

So stellte der Humboldt-Stipendiat Dr. Thomas Zentgraf an der Universität

Berkeley im August ein zehnlagiges Meta-Material her und schaffte

es damit in die Zeitschrift Nature und auf die Titelseite von Spiegel

Online.

Zunächst erwarteten die Wissenschaftler, mit Hilfe

von Metamaterialien perfekte Linsen für Mikroskope oder gar

optische Tarnkappen, die ganze Gegenstände unsichtbar machen,

entwickeln zu können. Doch die Nanostrukturen sind noch weitaus

vielseitiger. So kann Magnetismus, eigentlich ein Thema der Festkörperphysik,

jetzt in optischen Materialien maßgeschneidert werden. Zudem

wird derzeit der erste Sensor aus Metamaterialien entwickelt, der

Zuckerkonzentrationen in Flüssigkeiten messen kann. Vielleicht

können damit einmal Diabetespatienten ihren Glucosespiegel

messen, ohne sich pieksen zu müssen.

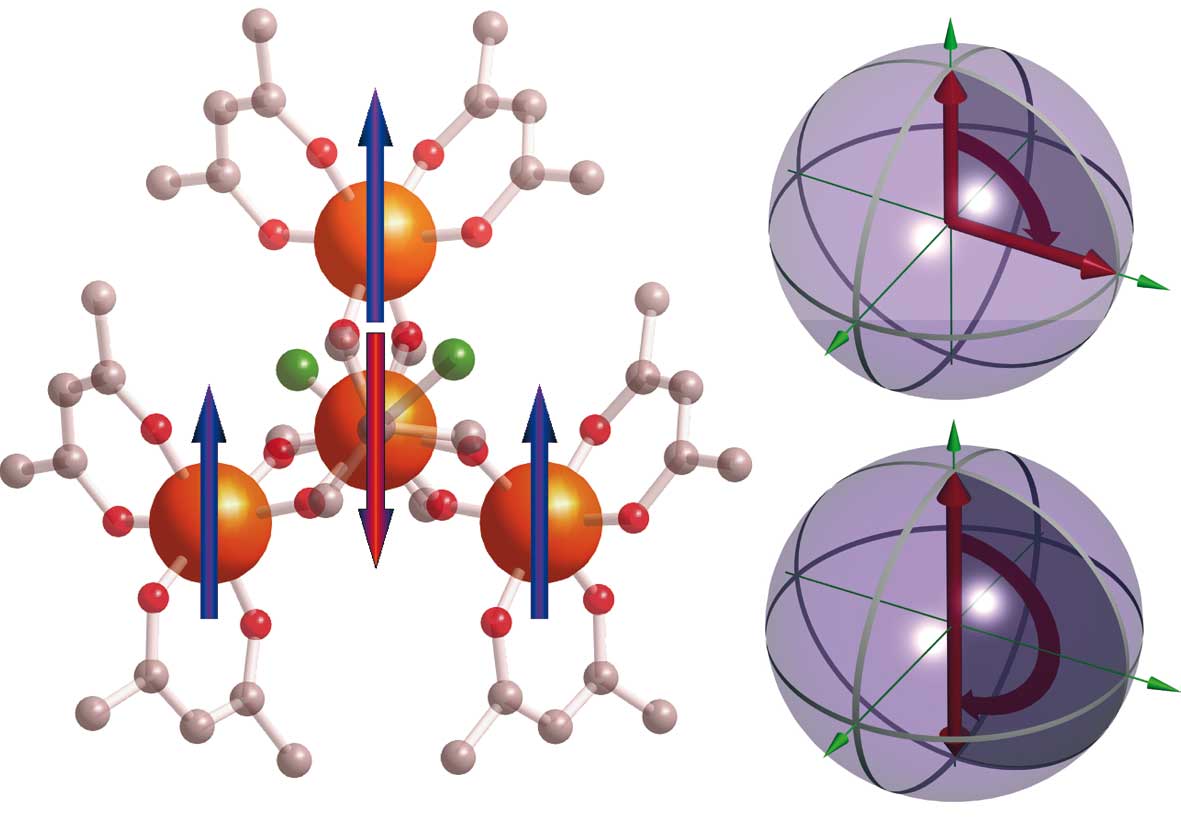

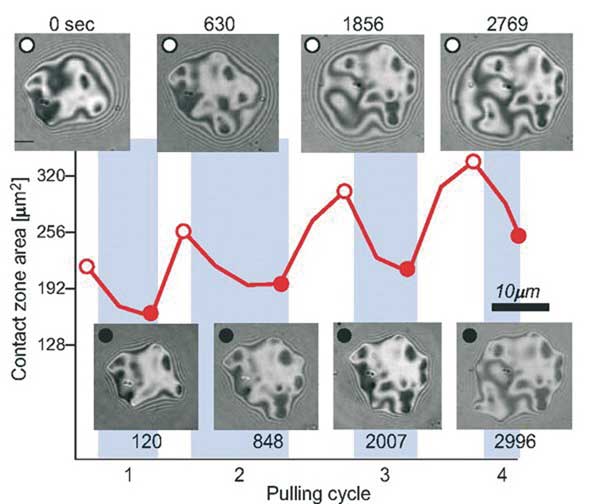

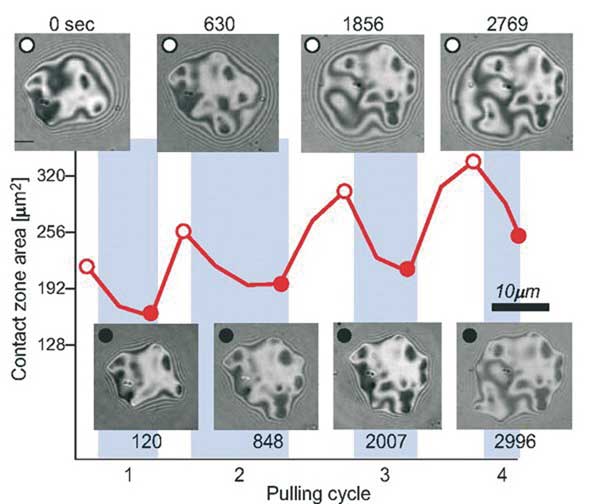

Physikalische Mechanismen der Zelladhäsion

An der Schnittstelle von Physik und Biologie bewegt sich schließlich eine

Arbeit von Dr. Ana-Suncana Smith und Prof. Udo Seifert vom Institut für

Theoretische Physik II der Uni, die in der Zeitschrift „Proceedings of

the National Academy of Sciences“ (PNAS) erschien. Im Rahmen einer internationalen

Zusammenarbeit kamen die Wissenschaftler einer Lösung des lange offenen

Problems auf die Spur, wie an Oberflächen haftende Zellen auf eine äußere

Kraft reagieren. In der Kombination von physikalischer Theoriebildung mit der

experimentellen Konstruktion von synthetischen Zellen liefern diese Modellsysteme

wichtige Einsichten in die Prozesse, die in realen Zellen ablaufen. Das Modellsystem

enthält alle wesentlichen Bausteine für den Beginn eines zellulären

Adhäsionsprozesses. Bei einer Gegenüberstellung zweier fluider Membranen

mit komplementären und lateral voll beweglichen Schlüssel-Schloss Molekülen

initiieren diese die Adhäsion zwischen den beiden Membranen, so wie man

es auch von Zellen kennt. Mit Hilfe von magnetischen Pinzetten können nun

winzige Kräfte im Piko-Newtonbereich kontrolliert angelegt und die Reaktion

der Adhäsionszone untersucht werden. Ganz gegen die Intuition, aber im Einklang

mit einer thermodynamischen Rechnung können diese Adhäsionsflecken

bei wiederholtem Anlegen der Kraft sogar größer werden. Die Wissenschaftler

vermuten, dass diese thermodynamisch motivierte „passive“ Antwort

des Systems auch bei lebenden Zellen auftritt. Dies wäre, bezogen auf die

Zelle, ein möglicher erster Schritt zum Erkennen von mechanischen Spannungen,

die eine wichtige Rolle beim Wachstum, der Teilung und der Bewegung von Zellen

spielen. |

Adhäsionsflecken

vor (oben) und nach (unten) dem

Adhäsionsflecken

vor (oben) und nach (unten) dem

Anlegen der Kraft: Die Größe

der gesamten

Adhäsionszone wächst mit jedem Kraftzyklus. |

Wie erfolgreich

die Analyse biologischer Prozesse durch physikalische Methoden

sein kann, zeigt eine weitere Arbeit aus dem II. Theoretischen

Institut. In Simulationsrechnungen konnte Dr. Ellen Reister-Gottfried

die Dynamik der Bildung solcher Adhäsionsflecken modellieren

und erfolgreich mit Experimenten des oben beschriebenen Typs vergleichen.

Diese Arbeit wird noch im Laufe des Jahres in den Physical Review

Letters erscheinen. Für Institutsleiter, Prof. Udo Seifert

belegen diese interdisziplinären Arbeiten die Stärke

der Physik, auch komplexe biologische Vorgänge systematisch

aufzuklären. So gibt es neben der Adhäsion noch viele

herausfordernde Fragestellungen, die biologische Systeme und insbesondere

die Zellbiologie als hochinteressante „Materialklasse'' der

Physik bieten.“ amg

- Alle Publikationshinweise finden sie auf den jeweiligen Institutsseiten über

www.uni-stuttgart.de/ueberblick/organisation/fakultaeten/#08

- Der unikurier berichtete darüber in Ausgabe 1/2008

auf Seite 55.

- Über die Erstveröffentlichung berichtete der unikurier

in Ausgabe 2/2007

auf Seite 49.

KONTAKT

____________________________________

Prof. Jörg Wrachtrup

3. Physikalisches Institut

Tel. 0711/685-65278

e-mail: wrachtrup@physik.uni-stuttgart.de

Zurück Zurück

|

|